Cuando tenía 7 años, asistía a un colegio en Maipú y un día mi compañera de banco me contó que su padrastro se metía a su cama cuando su mamá no estaba. Tengo la imagen de ese relato en mi cabeza desde entonces. No sabía de qué se trataba, pero lo supe como algo malo por el miedo con el que me lo contaba mi compañera.

Cuando le conté a mi mamá y mi papá todo se oscureció. Mi mamá, equivocándose, me confirmó que esas cosas malas pasaban y como ejemplo y con mucha tristeza me contó que a ella le pasaba lo

mismo. El que yo creía mi abuelo, en realidad era su padrastro y era un abusador. Mi mamá me pidió que me cuidara y ya más grande me pidió que cuidara a mi hermana porque yo era la mayor y la única de sus 4 hijos que sabía el secreto.

Como es obvio, crecí con miedo. Crecí, dejé el colegio, me titulé en la universidad, me casé y tuve hijas. De la mano de mi crecimiento personal y profesional, el miedo apareció siempre en mis pesadillas e intermitentemente me recordaba que estaba ahí, que me atravesaba. El abusador seguía en mi familia, le decíamos tata y, aunque yo no me acercaba, tenía que verle en cada junta familiar.

Incluso ahora al escribirlo me recorre la misma sensación de miedo, rabia y dolor.

Cuando mi hija mayor cumplió 7 años, el miedo volvió. Tuve miedo por ella, y fue ahí mismo que entendí que no tenía porqué seguir sosteniendo todo eso. Con muchas horas de terapia acumuladas, supe que no tenía porqué seguir viéndolo, ni compartiendo en las juntas familiares si él estaba ahí. Se lo dije a quienes me interesaban y la familia se quebró. Por lo poco que sé, mi abuela sigue a su lado y mis tíos se mantienen cerca de él. Mi mamá perdió a su familia.

Cargo con esta historia, todavía me duele y cada cierto rato me recuerda mi fragilidad. Hice una vida feliz en la que he podido reconocer mi fuerza y también la dulzura que me rodea. Pero cada cierto rato, reaparece el costo.

Ayer, a propósito de las denuncias públicas de abuso sexual a hombres a los que creemos justos, mi actual pareja me interpeló por haber dicho que tengo la tendencia a creerle a las mujeres. Unos días atrás le dije que, si algún día lo denunciaban, yo no podría creerle a ciegas. El no soporta esa posición y dice que nuestro futuro no es posible con esa desconfianza. Intenté que me entendiera, pero para él resulta ofensivo.

Yo insisto en que no puedo sola, crecí con miedo y llegó de golpe. A los 7 años estoy segura de que no podía cargar sola con esa historia. Hoy tampoco puedo. No puedo dar garantías de confianza; ante la sospecha mi cuerpo se paraliza, el miedo me invade. A pesar de que quisiera que esa historia no reaparezca, tengo la certeza de que ocultarla o individualizarla, solo hace que mi cuerpo pague la

cuenta.

Hoy, tengo suficiente formación para saber que estas historias deben ser compartidas, que crecimos todos con los costos del abuso y las violencias que nos atraviesan socialmente. No es posible pensar en que la violencia y sus consecuencias no nos salpicarán o se quedarán al margen de nuestras vidas.

Sé que, para detener la normalización, hace falta contar, denunciar y resistir. Y a veces el costo traspasará a quienes nada tienen que ver. Incluso algunos serán apuntados injustamente. Lo lamento profundamente.

Escribo esto por las historias que se conectan, apelando a lo colectivo para transformar las violencias y por si a alguno le ayuda a entender.

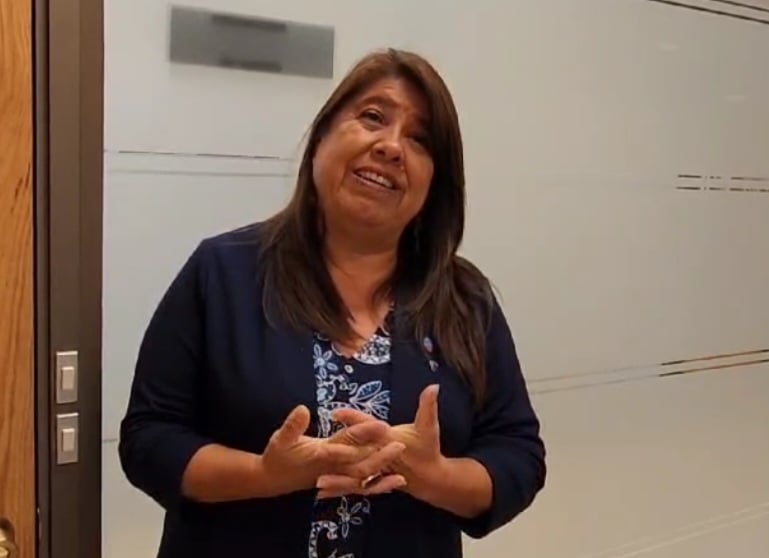

Por Daniela Cantillana

Sigue leyendo: