![]()

La incesante proliferación de violencias públicas y privadas obliga a interrogarnos de modo reiterado acerca de los orígenes de los actos violentos y de las posibles estrategias para su moderación. Es sabido que se trata de una cuestión que conviene estudiar contemplando sus múltiples determinaciones y sus diversos niveles de análisis. Quienes trabajamos en la esfera de la subjetividad y de los vínculos de intimidad enfrentamos el desafío de no reducir nuestro abordaje a un subjetivismo descontextualizado, y a la vez, de no aplanar el pensamiento sobre los procesos psíquicos involucrados, mediante un recurso unilateral a hipótesis sociologistas o culturalistas. Las tensiones entre la consideración del orden simbólico y del imaginario social por un lado, y la singularidad del psiquismo fraguado en los avatares biográficos por el otro, son productivas y no deben ser resueltas. Las representaciones, valores y prácticas de nuestros ancestros se hacen carne y psiquismo en nosotros que, a la vez, disponemos de la facultad de realizar una revisión crítica que busque la innovación, pese a la siniestra tendencia a reiterar los traumas de un pasado que a veces ni conocemos.

En esta búsqueda, la perspectiva de los estudios de género es una voz que debe ser escuchada, en tanto la masculinidad mantiene una asociación muy significativa con la violencia, tanto política como familiar.

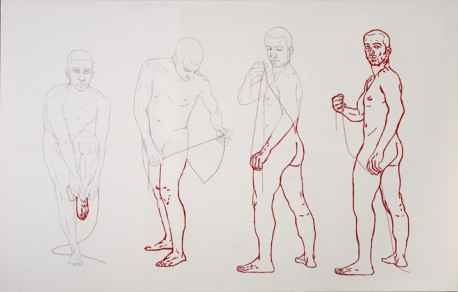

¿Qué es la masculinidad? Podemos considerarla como un dispositivo de regulación social, integrante del sistema de géneros que, de modo tan tácito como pervasivo, atraviesa los diversos ámbitos sociales, los vínculos y las subjetividades. Si las características subjetivas de los varones mantuvieran una dependencia lineal con su constitución biológica, no hubiera sido necesario que culturas muy diversas, existentes en todos los rincones del planeta, elaboraran complejos y prolongados rituales de iniciación para transformar a los niños, temerosos y apegados a sus madres, en representantes de un estatuto social muy valorizado, idealizado, cuyos orígenes son guerreros. Las cualidades que se han cultivado consisten en la tolerancia al sufrimiento, audacia, valentía, desprecio por el cuidado de sí mismos, aceptación de una muerte eventual e insensibilidad ante el sufrimiento de los eventuales antagonistas. La constitución de un círculo íntimo que engloba a los propios ha implicado la alienación de los demás, percibidos como rivales y enemigos potenciales. Si esta tendencia responde a una característica estructural de nuestra especie, narcisista por definición, o es un desenlace histórico, insistente pero en sí mismo contingente, es materia de debates entre escuelas; estos debates no son sólo teóricos, sino también políticos.

Para evitar cualquier asignación esencialista de una supuesta agresividad innata de los varones, y su contraparte, la idealización de una supuesta disposición amorosa de las mujeres, se requiere reconocer que se trata de rituales reiterados, que mutan de acuerdo con la época, pero que insisten en subjetivar a los hombres para la confrontación (Burin y Meler, 2000). La puesta en juego de los cuerpos persiste en varias regiones del planeta, mientras que los varones dominantes desarrollan una masculinidad corporativa transnacional (Connell, 2005), que en la actualidad constituye el sector social que lidera y configura el universo social y cultural contemporáneo. No existe entonces una masculinidad homogénea, sino diversas modalidades masculinas que configuran una estratificación social al interior del colectivo varonil. Como señala de modo agudo la autora citada, no son los mismos hombres quienes disfrutan de las ventajas de la masculinidad, que aquellos que padecen sus cargas e inconvenientes. Mientras algunos hombres fusionan empresas para minimizar costos y potenciar los beneficios, los varones pobres de países periféricos matan y mueren en conflictos que no comprenden.

Un dispositivo averiado

Los ataques que provienen de “nosotros” y se dirigen hacia “ellos” (Laing, 1972) gozan todavía de cierta legitimidad. Pero las diversas formas de violencia de algunos varones contra sus compañeras, generan desconcierto, ya que el supuesto manifiesto es que ellos deben defenderlas y protegerlas, en lugar de atacarlas y eventualmente, exterminarlas. La violencia masculina en la pareja rompe con un código ancestral, mediante el cual las mujeres han aceptado subordinarse a cambio de protección. Esta violencia aparece en circunstancias de lo más diversas: cuando el dominio masculino es muy marcado y también cuando mengua y se siente amenazado. En Oriente y en Occidente, de modo programático y pedagógico en el mundo islámico, y como un fallo vergonzoso en el Occidente desarrollado. Entre los ricos y educados, que la disimulan hasta que ya no es posible mantener el secreto, y entre los pobres iletrados, que aparecen en la prensa y alimentan las prisiones.

Para comprender los actos violentos se requiere abandonar la ilusión de su carácter extraordinario, y aceptar con dolor su índole estructural al sistema de géneros. Todo sistema de estratificación social se sostiene mediante la amenaza virtual del castigo. Esto es válido para la clase, para las relaciones coloniales y también para las relaciones amorosas, eróticas y familiares, donde es más difícil percibir la violencia potencial debido a la mistificación del amor, un ardid ingenioso del patriarcado.

El establecimiento de relaciones de paridad constituye la mejor protección contra los abusos, pero ésta es una condición difícil de lograr para las mujeres, en tanto continúe la asignación social sobre ellas, del cuidado de los niños y jóvenes dependientes. La dependencia infantil y adolescente reproduce la dependencia femenina en una cultura mercantil que reclama la participación de las mujeres en el mercado sin hacerse cargo del privado. Esta persistencia de la división sexual del trabajo se traduce en la centralidad subjetiva que aún conserva el ideal maternal en el sistema de ideales propuestos para el Yo, y en la diversidad que hoy caracteriza la asunción del rol paterno entre los varones. Mientras que algunos se hacen cargo de proveer cuidados primarios a sus hijos, otros, o los mismos en otros momentos o circunstancias, se autorizan a desimplicarse del destino de los descendientes de un modo en que pocas mujeres lo hacen. En algunos casos, el ejercicio apolíneo de la tan mentada función paterna deja ver el rostro terrorífico del padre de la horda. Esto deja a las madres como la última frontera contra el desamparo de los sujetos inmaduros y fragiliza su condición social y subjetiva.

Se requieren entonces profundas transformaciones del mercado laboral, que hagan compatible la dedicación al trabajo con los cuidados familiares. También será necesaria la creación de adecuados dispositivos institucionales que expresen, en forma práctica y no declarativa, el compromiso de una generación en la reproducción social, a través del cuidado conjunto y solidario de las generaciones que vienen.

En el ámbito de la atención de la salud mental, conviene superar algunos enfoques que ponen un énfasis excesivo en el compromiso intersubjetivo de los participantes del drama de las relaciones violentas, sin tomar en cuenta las asimetrías de poder, tanto actuales como pretéritas. La subordinación femenina, así como el dominio masculino, se sustentan en las relaciones prácticas de poder, tal como existen en el momento en que acontecen. Pero también se observa un troquelado transgeneracional del género subjetivo, que reproduce sentimientos de indefensión entre las mujeres, e imposta entre los varones una auto suficiencia con escaso sustento. Es tarea del terapeuta deconstruir las inhibiciones femeninas para la autonomía y desnaturalizar el dominio masculino, cuando estas tendencias subjetivas aparecen en el ámbito de la consulta.

La atribución de un diagnóstico de perversión a las mujeres involucradas en actos violentos debiera ser considerada de modo más cuidadoso. A veces los criterios diagnósticos constituyen una sanción moral encubierta, que implica el riesgo agregado del error. No todas las víctimas, ya sean primarias o secundarias, de violencias o abusos, mantienen una connivencia inconsciente con el agresor. Del mismo modo, no todas las violencias perpetradas son perversas, ya que en algunos casos se trata de procesos de desubjetivación debidos a un arrasamiento impulsivo del Yo. La repulsa que surge en los operadores de la salud mental ante los vínculos violentos favorece en ocasiones el surgimiento de dificultades diagnósticas debido al rechazo emocional, que se acompaña de intentos de desimplicarse de cualquier identificación que pudiera desbalancear el propio narcisismo.

Más allá de los posibles abordajes terapéuticos, la prevención de la violencia de género masculino requiere de dispositivos institucionales, que existen, aunque en una medida insuficiente y con recursos limitados. Conviene revisar de modo periódico el diseño de estos dispositivos, que hoy se enfocan en asistir a las víctimas, pero que también debieran reeducar a los ofensores. Se suele considerar a los varones violentos como irrecuperables, y esta consideración alienta las separaciones familiares de modos a veces indiscriminados. Los lazos de amor y odio entre los géneros existen, y el retrabajo de estos vínculos promete ser más productivo que la alienación ritual de los agresores.

Por último, toda política social implica una política de género, que incluye regulaciones de la oferta laboral y la creación de recursos institucionales para asistir a las familias.

Sólo un enfoque integral y multiestratificado podría ser de utilidad para promover el profundo cambio cultural que hoy se requiere.

________________

Bibliografía citada

Burin, M. y Meler, I: (2000) Varones. Género y subjetividad masculina, Buenos Aires, Paidós. Reeditado por la Librería de las Mujeres.

Connell, R.W. (2005) Masculinities, Segunda edición, Cambridge.

Laing, Ronald: (1972) El cuestionamiento de la familia, Buenos Aires, Paidós.

(*) Directora del Curso de Actualización en Psicoanálisis y Género, APBA/Universidad Kennedy. Codirectora de la Maestría en Estudios de Género (UCES).

visto en La Haine