Este artículo es la introducción del especial «Chile Tropical: cumbia, cultura y ciudadanía en el 2010», coordinado por Carolina Benavente para la sección «Cultivos Chilenos» de El Ciudadano Nº93, segunda quincena de diciembre 2010.

Hace tiempo que la cumbia es la regalona del pueblo chileno. Lo nuevo es que haya dejado de ser una paria. Sin embargo, hoy en día se juegan en torno a la música tropical apuestas culturales contrapuestas y el fenómeno se extiende en todo el continente.

El Chile Tropical emergente puede relacionarse con varios factores. Uno de ellos es la clasemediarización, en muy poco tiempo, de sectores que acarrean su afición popular. La educación masificada ya no cumple su tradicional función de transmitir los códigos del «buen» gusto europeo. El mercado determina que los sectores culturalmente populares se hagan visibles mediante sabrosas fábulas faranduleras en torno a la interacción de flaites y pelolais.

Además, como tenemos mayor tiempo de ocio y dinero para gastar, la fiesta se generaliza. Esto nos libera, aunque a veces la pachanga tiene un sabor a encubrimiento más que a celebración, como nos lo recuerdan las académicas Alejandra Vargas, Eileen Karmy y Lorena Ardito en el siguiente artículo de este especial.

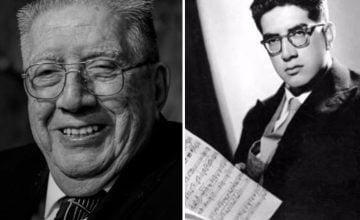

Afortunadamente, la fiesta no es una sola y ni siquiera es pura fiesta ni meramente tropical. Mientras Américo y La Noche le cantan a las masas, otros artistas se esfuerzan por sacarle brillo a la cultura popular. Con Chico Trujillo (foto arriba) como agrupación pionera, el cruce de rock y cumbia que fue precedido por la ola reggae y ska cuenta también a bandas como Juana Fe, Chorizo Salvaje y Anarkía Tropical (foto abajo), entre otras, e incluso a cimarrones como Villa Cariño o La Chicha y su Manga. Y esto sin contar con el fanatismo que despiertan las argenmex de Kumbia Queers, sobre todo entre mujeres, o los festivales de cumbia experimental organizados por el holandés Dick el Demasiado.

Pero la cumbia no es tan sólo musical, sino que involucra una variedad creciente de aspectos estéticos y culturales que la proyectan como forma de vida y nos conectan con el vecindario. En la esfera popular, la producción de videos de la Nueva Cumbia Ranchera por el sello Tekyla Records -ambos productos 100% autóctonos chilenos-, bien podría estar inspirada en los videos de la tecnocumbia andina popularizada por Delfín Quishpe. Mismo imaginario rural-urbano y misma economía de recursos estéticos.

A nivel simbólico, las metáforas sexuales de la cumbia permiten elaborar los cruces de raza, clase y nación que el neoliberalismo global gusta de intensificar. Este tipo de mezclas y en realidad la mezcla misma han pasado a ser marcas registradas de América Latina. Ante el desafío de proyectar globalmente una imagen-país, las nuevas burguesías “creativas” comienzan a fascinarse con el habla y la visualidad popular-tropical características del continente. Pero aquí también existen apuestas donde el criterio ciudadano orienta al criterio comercial y no al revés. La publicación del escritor argentino Washington Cucurto por Cuarto Propio y la invitación del artista peruano Elliot Urcuhuaranga por La Nueva Gráfica Chilena son indicios de ello a nivel local.

En el reverso de la tropicalización edénica y mediática, surgen resistencias estéticas similares al Tropicalismo brasileño de los años 1960. Pero también emergen nuevas poéticas tropicales de la precariedad, el reciclaje, la cooperación y la autogestión que se acoplan a nuestras dinámicas civilizatorias y que conllevan una ampliación al terreno de la cultura entendida como forma de vida. Así, se da una inversión casi completa de la apuesta política consistente en “ilustrar” al pueblo.

En el reverso de la tropicalización edénica y mediática, surgen resistencias estéticas similares al Tropicalismo brasileño de los años 1960. Pero también emergen nuevas poéticas tropicales de la precariedad, el reciclaje, la cooperación y la autogestión que se acoplan a nuestras dinámicas civilizatorias y que conllevan una ampliación al terreno de la cultura entendida como forma de vida. Así, se da una inversión casi completa de la apuesta política consistente en “ilustrar” al pueblo.

En forma coherente con lo anterior, estas culturas ocupan vocablos propios para designarse a sí mismas. En lo personal, he apostado por el acriollamiento caribeño, pero mis rastreos me han permitido hallar, a la vuelta de mi propia casa, una imprevisible respuesta peruana llamada chicha. El macizo andino no cesa de dialogar con las islas y las selvas del continente: ¿escucharemos este murmullo desde nuestros nodos informáticos? El presente especial busca reactivar nuestra imaginación, como para que soñemos que los siguientes doscientos años serán distintos a los cumplidos este 2010.

BREVE HISTORIA TROPICAL DE LA CUMBIA

La cumbia nace en Colombia, pero se acrisola en el México de los 1940, país que por entonces busca contrapesar la influencia mediática de los Estados Unidos y su alianza con el Brasil mediante las películas rancheras y la música tropical.

Históricamente, este último vocablo tiene un carácter exotista y permite designar las formas de vida del Caribe y del Brasil con una connotación edénica. Pero mientras los brasileños se lo reapropian y lo convierten en un motivo de orgullo identitario, para las clases medias hispanoamericanas pasa pronto a designar el gusto popular en su acepción más vil.

En la posguerra, la industria cinematográfica mexicana no se sostiene y, además, la Cuba revolucionaria tiene interés en sofocar el burdel interno que le había dado esplendor musical. Siguiendo otro derrotero, la cumbia se disemina por cada rincón del subcontinente, excepto Brasil.

A partir de los 1970, su entramado se compacta gracias al desarrollo de canales industriales propios y a la circulación regional de comunidades de migrantes. Ella es la música tropical por excelencia y hoy se encuentra diversificada en multitud de estilos transfronterizos: Ranchera, tecno, chicana, experimental, villera, andina, bailantera, andino-mexicana, chilenera, electrónica, etcétera, llevando los trópicos a todas partes.

Por Carolina Benavente Morales

Investigadora en cultura, proyecto «Artistas & Cultura Popular»

Otros artículos de este especial:

La ‘Cucumbia’ y las letras chilenas

Cultivos chilenos, Suplemento de Arte y Cultura

El Ciudadano N°93, segunda quincena diciembre 2010