Los pinochetistas celebraron probablemente su último acto público, en calidad de leprosos. El abandono de los roedores -Chadwick, Moreira, Cardemil- es señal inequívoca del naufragio final. Otra señal, los desafiantes neonazis huyendo despavoridos de grupitos de adolescentes. ¿El «documental novelado»? Un plomo.

“Ese es un coronel», indica un colega, y veo en la esquina a dos hombres maduros, de contextura atlética, acompañados de otro, alto y flaco, que parece hijo, tratando de zafarse de una pequeña nube de jóvenes atacantes. Hace poco ha terminado el acto de homenaje a Pinochet en el Caupolicán, y el perímetro está rodeado de tenaces contramanifestantes.

Indefensos, vencidos, los dos más viejos se dejan insultar y golpear; uno de ellos sangra y parece perdido en el terror. El más corpulento mantiene un aire de dignidad, como si no fuera con él. El más joven trata de defenderlos. Los ataques son arteros, a mansalva. Pregunto a los atacantes quiénes son, y nadie sabe, sólo saben que hay que golpearlos. El espectáculo es penoso, los observadores de derechos humanos tratan de protegerlos, y los acompañan hasta una feria.

En la feria los comerciantes están furiosos, no con los organizadores del acto, sino con los antifascistas. Los tres agredidos se refugian en un furgón, a la espera de la policía. Los feriantes y algunos «flaites» que parecen actuar como policía informal quieren bronca, quieren venganza por su día perdido, las calles tomadas, los carabineros bloqueando. Hablan del pobre «viejito» sangrante, estupefacto, derrotado.

Poco antes de eso, yo creo reconocer a uno de los «viejitos»; sí, es él, lo vi en el homenaje a Miguel Krasnoff, en Providencia. En esa ocasión escapó a la funa por una puerta lateral, calladito en la noche, y se subió a un auto. Alguien le gritó y no se dio por enterado. Tal vez ahora quería hacer lo mismo, mientras la masa de pinochetistas se mantenía en silencio, y acobardada, ahogados en miedo todo el orgullo pinochetista y los gritos guerreros proferidos sólo momentos antes.

Me acerco al más joven de los tres y le pregunto quiénes son, que me dé sus nombres para testimoniar el ataque. Se niega, con una sonrisa resignada. No, no…Se alejan un poco hacia la feria. Entonces un tipo bajo, de cuerpo desnutrido, encapuchado y vestido de negro, salta y le pega al más débil, por la espalda; salta muchas veces y le da patadas sin tregua, y sin mucho efecto tampoco. Pienso que es un adolescente, pero lo veo después con su barbita negra, unos 40 años, hablando por celular, tranquilo, poniéndose de acuerdo con alguien para el almuerzo, sin temor alguno ¿Quién es éste?

Siento confusión y bochorno. Fue tremendo. Y luego reflexiono: ¿de dónde venían el «coronel» y sus acompañantes? Del mismo sitio que yo: el acto del Caupolicán, de la proyección del «documental novelado», supuestamente ganador de obscuros premios internacionales, llamado «Pinochet». Más de dos horas de un cierto nivel de histeria colectiva, en que se celebró ruidosamente todo lo que puede ser impensablemente asqueroso: las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los exiliados, la CNI. Allí, en eso mismo estaban estos tres agredidos, junto a decenas de ex oficiales, todos orgullosos de haber participado de la gran obra modernizadora.

Siento confusión y bochorno. Fue tremendo. Y luego reflexiono: ¿de dónde venían el «coronel» y sus acompañantes? Del mismo sitio que yo: el acto del Caupolicán, de la proyección del «documental novelado», supuestamente ganador de obscuros premios internacionales, llamado «Pinochet». Más de dos horas de un cierto nivel de histeria colectiva, en que se celebró ruidosamente todo lo que puede ser impensablemente asqueroso: las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los exiliados, la CNI. Allí, en eso mismo estaban estos tres agredidos, junto a decenas de ex oficiales, todos orgullosos de haber participado de la gran obra modernizadora.

Pienso entonces lo siguiente: si no estuvieran orgullosos de todo lo que hicieron, no estarían allí, 30 años después. No se reirían a carcajadas de los gritos denigratorios de Salvador Allende, de las víctimas, no celebrarían cuando alguna señora proletaria grita que los «marxistas» murieron porque eran «aweonaos», y que faltó matar muchos más. Eran ellos, los canosos elegantes de la platea, quienes organizaban fusilamientos, torturas, allanamientos, violaciones, humillaciones. Los que tiraban cuerpos al mar. Son ellos quienes saben dónde están los desaparecidos. Y 30 años después lo siguen celebrando de manera desafiante: «y que fue, y que fue, aquí está Pinochet».

¿Se justifica por todo ello la agresión al más débil? ¿Porque ellos jamás tuvieron misericordia, ni la tienen hasta ahora? Difícil.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

Estos oficiales se sentaron en la platea, atendidos por señoras rubias. Complacidos, antes del inicio, miraban hacia la galería, donde estaba «el pueblo pinochetista». En un arrebato de entusiasmo, los que aun pueden también saltaron cuando los de arriba gritaban «porompompon, porompompon, el que no salta es comunista maricón». Se rieron del ingenio popular del cántico «la Payita, de Allende la maraquita».

Los carabineros se encargaron de controlar las entradas al acto, dos cuadras antes de la puerta, en lo que parece un nuevo rol institucional. En el punto de entrada advierto a dos jóvenes altos, flacos, llenos de una alegría sospechosa: sus ojos se ven turbios. Puede ser el carrete, pienso. Los veo más tarde en la galería, organizando los gritos ingeniosos «morir, luchando, marxista ni cagando», y para mi sorpresa, los encuentro poco después en la platea, más sosegados, para ver la película ¿Quiénes son éstos? La respuesta vino sola, como dos horas después, cuando los dos trataban de guiar a un grupo de neonazis fuera del alcance de los contramanifestantes.

Salvo algunas excepciones, fieramente disputadas en la puerta principal por unos guardias de semblante CNIístico, el «pueblo pinochetista» tuvo que quedarse en la galería, pese a que sobraban decenas de asientos en la platea. Todo el mundo, el color del cabello, de la piel, los modales, la ropa, todo separaba a esa platea de sus aguerridos seguidores de la galera: una foto de Chile. No podían mezclarse, no está en el libreto.

Salvo algunas excepciones, fieramente disputadas en la puerta principal por unos guardias de semblante CNIístico, el «pueblo pinochetista» tuvo que quedarse en la galería, pese a que sobraban decenas de asientos en la platea. Todo el mundo, el color del cabello, de la piel, los modales, la ropa, todo separaba a esa platea de sus aguerridos seguidores de la galera: una foto de Chile. No podían mezclarse, no está en el libreto.

Ese mismo mundo los separó a la salida. La salida, un tema que parecía inexistente, pero que cobraba rápidamente realidad a medida que avanzaba el interminable «documental» del dictador. Sí, había que salir de alguna manera. Los organizadores condujeron a los de la platea a una puerta trasera, donde habría buses esperándolos. Los demás, «el pueblo pinochetista», a la calle a enfrentar a ese otro pueblo, mucho más numeroso, que los esperaba.

Una gran ansiedad empezó a apoderarse de todos. Las bravatas y las burlas disminuyeron poco a poco hasta convertirse en un realista silencio: no había cómo salir. Nadie pensó seriamente en ese detalle, al parecer, posiblemente confiados en Carabineros de Chile. Como describió Galeano al estadio Maracanazo de 1950, cuando ganó la celeste, «estalló el silencio» en la calle San Diego: los «marxistas aweonaos» estaban al acecho, en todas las calles.

Los carabineros, hay que reconocerlo, hicieron todo lo posible por buscarles vías de escape y cuidarlos, pero no había plan alguno. «Por aquí, por aquí, rápido», gritaban los pacos, y la multitud trotaba en silencio mientras de las casas y las veredas mujeres los increpaban. Algunos pinochetistas contestaban con estilo: «cuánto cobrai, vieja culiá». Cuando descubrían algún «infiltrado» indefenso, lo cagaban a patadas.

Los neonazis criollos trataban de organizarse, portaban cuchillos y garrotes policiales. Uno que otro medio cuico, la mayoría muchachos poblacionales, bajos, gorditos, de tez morena, con aspiraciones imposibles: ser arios por deseo. Hacían el saludo nazi, «orgullosos de ser fascistas». Son los mismos que aplaudieron a rabiar a un ex general, que en el documental declaraba que él y sus hombres habían recibido la orden de luchar «hasta el último hombre» en 1978, cuando se enfrentaron las dictaduras de Chile y Argentina por el canal Beagle.

La desafiante consigna del «último hombre», sin embargo, no se aplicó en las inmediaciones del Caupolicán: los aguerridos nazis de cabeza rapada, botas, cuchillos y bastones no defendieron a los viejos oficiales lloriqueantes, ni éstos se defendieron a sí mismos: todos se rindieron al primer cañonazo, esperando misericordia. Los nazis gritaban a la distancia, pero luego corrían, perseguidos por pequeñas turbas, inferiores en número, en que la mayoría eran niñas: nunca se pararon a vencer o morir.

En una esquina, una turba pinochetista ataca con piedras a un grupo de unas diez personas. Aparece un guanaco y les tira agua envenenada…Me quedo perplejo: ¿son imparciales? Los neonazis se paran frente al guanaco y les enrostran el «error», y el efecto es inmediato: tras un solo chorro el carro retrocede y los jóvenes nazis vuelven al ataque sin impedimentos molestos. Por poco tiempo, porque los adversarios se agrupan y contraatacan, y los guerreros vuelven a huir sin vergüenza aparente.

FASCISMO ORDINARIO

Dentro del teatro, se vivió una secuencia de fascismo corriente. Sin los tapujos de la vida real, en la obscuridad se desataron pasiones y entusiasmos reprimidos, como la celebración abierta, y rabiosa, de la muerte y el sufrimiento.

Hablaron representantes de los cubanos exiliados en Miami, el nieto de Pinochet, el abogado español que hundió al juez Baltasar Garzón, y el nieto de Blas Piñar, cercano a Francisco Franco, el «caudillo» fascista español, y «amigo personal» de Augusto Pinochet. Si éste fue pintoresco, más lo fue la acogida que tuvo. Ovaciones cuando dijo que «Franco y Pinochet son hijos de la misma madre», o que Chile pertenece a la «América española». Lo aplaudían los mismos que proclamaban poco antes que Pinochet era el segundo O’Higgins, el enemigo jurado de España.

Jaime Alonso, el abogado que se querelló contra Garzón, declaraba a un canal extranjero que el juez era un inmoral por haber tratado de averiguar el paradero de los desaparecidos por el régimen de Franco. Eso, decía, iba contra el principio de restañar heridas. Igual que en Chile, dijo, donde el precio de más de tres mil asesinados y mil desaparecidos comprobados, es bajo si con ello se evitaba una revolución comunista.

Y, se sabe, Garzón es el ogro de los pinochetistas: el único que logró meter preso a su líder, en Londres. Su sola mención provocaba de todo.

Presentó el «documental novelado» una de sus protagonistas: una chica simpática, vivaz y asertiva que en la película hace de nieta de un sabio abuelo de barba blanca y barriga que explica «la verdad» a un grupo de «nietos» en falsos viajes en su 4×4 por todo Chile (falsos porque él indica al infinito desde un jardín y aparecen cosas insólitas como la carretera Austral o el desierto). Ella dominó la escena e hizo aplaudir de pie tanto a los oficiales de la platea como a los populares de la galería. Se dijio representante de una generación ávida por conocer lo que realmente ocurrió y que en estos años se ha ocultado. En ese momento pensé en Camila Vallejo: ¿será que a esta chica la quieren convertir en una musa fascista?

Los llantos, las emociones y la vibra la pusieron los pinochetistas poblacionales, aquellas mujeres entradas en años, de pelo rubio teñido, maquilladísimas, que idolatran a Pinochet, aunque no las dejen entrar, como ocurrió en el homenaje a Krasnoff. Lo viejos oficiales y sus esposas los miran a la distancia, con cierta bonhomía, como se mira a la nana, pero no se mezclan, ni se dejan llevar por euforias histéricas. Se limitan a sonreír y marcar su lugar. En el film no aparece una sola de estas mujeres opinando nada: eso queda para los ex generales y ex ministros del régimen.

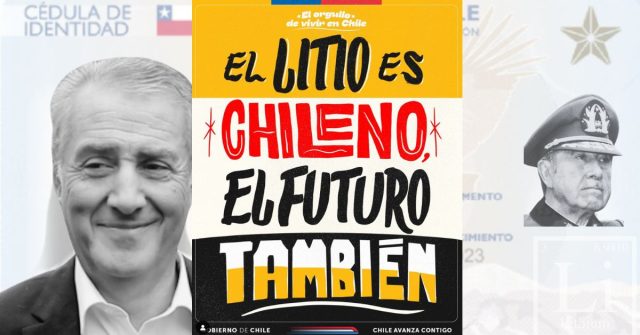

Ninguno de los pinochetistas en el Gobierno o el Parlamento se acercó al acto. Más bien se distanciaron. Hermógenes Pérez de Arce los denunciaría en la noche, con razón, como «traidores». Porque traidor es uno que creyó fervientemente en algo, o en alguien y por algún motivo -oportunismo o cobardía- lo abandona.

Pocas dudan caben: éste fue el último acto público del pinochetismo. Una despedida más bien patética, pero sobre todo final.

Revisa el fotoreportaje del homenaje en el siguiente enlace

Por Albar I Koke

Fotos: David von Blohn

El Ciudadano