Este impacto hace daño a través de configuraciones como las que se revisarán en el presente artículo: la violencia como experiencia traumática y como forma de existencia, el retorno violento contra sí mismo, la opresión por el terror, la violación originaria, la suicida identificación con el agresor español o con su víctima indígena, el machismo importado y sobredeterminado por el racismo, el clasismo también importado e igualmente sobredeterminado por el racismo, la destrucción capitalista de todo lo vivo, la decivilización de colonizados y de colonizadores, la verticalidad y la clasificación , la desvalorización y la inferiorización, la represión destructiva y la imposición enajenante, la explotación y la división internacional del trabajo, el subdesarrollo y la culpabilización.

En cada caso, el sujeto mostrado bajo la forma colectiva de nosotros, que puede corresponder a una sociedad, pero también a cada uno de nosotros en su irreductible singularidad.

PRESENTE LATINOAMERICANO

El colonialismo no es cosa del pasado. No es una etapa superada ni un asunto concluido ni una cuenta saldada. No es una situación pretérita que hayamos dejado atrás y que ahora podamos recordar u olvidar.

No es en la memoria en donde hay que buscar el mundo colonial. Este mundo es el mismo en el que habitamos y que nos habita. Ni siquiera necesitamos buscarlo. Para encontrarlo de inmediato, basta saber mirar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Veremos entonces cómo aparece por todos lados.

El colonialismo se manifiesta de uno u otro modo en signos tan elocuentes como la opulencia de Europa, la dependencia económica de las antiguas colonias, las actuales crisis migratorias, la miseria de africanos e indígenas latinoamericanos, la particular usanza del servicio doméstico en las clases medias y altas de México, el poder y la fortuna de las élites blancas de América Latina, la hemorragia de riqueza que fluye permanentemente del Tercer al Primer Mundo, la universalización de la particularidad cultural europea, las representaciones geográficas del mundo con el norte arriba y con Europa en el centro, las diferentes connotaciones valorativas de los colores blanco y negro, el racismo exteriorizado e interiorizado, etc. Todo esto y mucho más nos muestra cuán presente está lo colonial en la actualidad. Su presencia es la de un sistema capitalista que abarca el mundo entero y que opera colonialmente desde hace ya cinco siglos.

Es verdad que el capitalismo se ha transformado tanto al pasar por su industrialización y por su financierización, por el imperialismo de Lenin (1916) y luego por el imperio de Hardt y Negri (2000), que tal vez ya no sea exacto identificarlo en la actualidad con el colonialismo generalmente asociado con su momento mercantilista. ¿Por qué no mejor describir el actual sistema capitalista como “postcolonial” o como “neocolonial”? Por múltiples razones: porque lo fundamental del colonialismo no ha sido ni superado ni renovado a profundidad, porque la continuidad predomina sobre las soluciones de continuidad, porque el aspecto colonial del sistema es el mismo a través de sus transformaciones, porque las transformaciones forman parte de su mismo funcionamiento, porque lo nuevo se combina con lo viejo en lugar de remplazarlo, porque es mucho lo que permanece intacto a través de los siglos, porque hay en el colonialismo una dimensión de estabilidad e inmutabilidad que debe ser denunciada, porque hay que insistir en que no hemos podido liberarnos de él, que aquí está, que sigue siendo el mismo y que nosotros continuamos atrapados en su lógica.

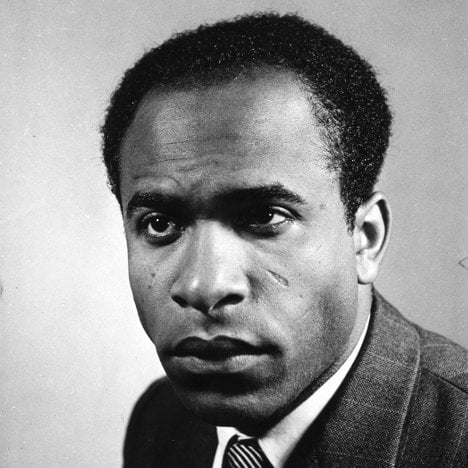

Tal vez el sistema sea fundamentalmente capitalista, pero su carácter colonial le es tan esencial que uno concluye que no hay manera de liberarse del colonialismo hasta que no se acabe con el capitalismo. Esto lo sabía muy bien Frantz Fanon (1961) cuando advertía que “si las condiciones de trabajo no se modificaban” harían falta “siglos” para salir de aquello a lo que nos ha reducido la dominación colonial (p. 98). Aún hacen falta siglos. No ha pasado ni siquiera un siglo, el capital aún domina el mundo y nosotros continuamos atrapados en el colonialismo, en lo que nos ha hecho, en lo que nos ha obligado a ser y en lo que nos ha impedido ser.

Aquí estamos con todas nuestras “heridas coloniales” (Mignolo, 2017, p. 42). Estas heridas son más que simples heridas. Son “huellas deformadoras” (Shohat, 1992, p. 111). Nos deforman y así nos conforman y dan forma también a nuestro mundo.

Somos productos del colonialismo. De algún modo nosotros mismos lo manifestamos y lo escenificamos además de encontrarnos en él y de sufrirlo. No sólo continúa estando presente en el mundo que nos rodea, sino también a través de nosotros, en la forma que nos ha dado al moldearnos durante siglos.

El más remoto pasado colonial aún está presente en lo que somos. Esto hace también que no podamos considerarlo ni rebasado en un momento postcolonial ni renovado en una etapa neocolonial. Aún debemos atravesarlo para verlo atrás de nosotros.

Si reconocemos lo anterior y al mismo tiempo nos interesa distinguir conceptualmente lo que vivimos ahora y el régimen colonial en sentido estricto, entonces lo mejor es adoptar una distinción lógica y no cronológica, de índole puramente analítica y sin un claro correlato denotativo, como la trazada por Aníbal Quijano (1992) entre el “colonialismo” como “orden político explícito” y la “colonialidad” como “el modo más general de dominación” (p. 14). Esta distinción conceptual nos guiará en lo sucesivo al abordar el presente latinoamericano, haciendo que nos concentremos en la colonialidad, pero sin permitirnos disociarla del colonialismo que la inauguró por el gesto mismo por el que se instauró en el siglo XVI.

Habrá que tener siempre claro que ulteriormente, después de las independencias nacionales del siglo XIX, el colonialismo no fue abolido en América Latina. Su momento no quedó relegado al pasado, sino que se mantuvo presente. Siguió incidiendo, aunque de modo indirecto, en las estructuras que estableció y en todo lo demás que nos heredó, en sus huellas y nuestras heridas, en la colonialidad, en lo que nos conforma, en lo que somos como latinoamericanos.

En América Latina, seamos lo que seamos cada uno de nosotros, nuestro ser ha sido penetrado e internamente moldeado por el colonialismo y no sólo por la colonialidad. Esta doble determinación histórica opera incluso en quienes pertenecen a familias o comunidades llegadas tras las independencias nacionales. Aun cuando se haya nacido y vivido fuera de Latinoamérica, basta residir aquí algunos años para empezar a sentirse impregnado y transformado por eso colonial que circula en todas las fibras de nuestras culturas.

VIOLENCIA COLONIAL

¿Qué es eso colonial que a todos nos atraviesa y constituye en América Latina? Es evidentemente una vivencia de lo exótico, lo excéntrico, lo descentrado, lo mestizo, lo híbrido, lo diferente, lo heterogéneo, lo contradictorio, lo diseminado y lo diaspórico en lo que tanto insisten los estudios postcoloniales. Pero lo colonial es primeramente, antes que todo lo anterior, aquello contra lo que se han sublevado los pensamientos anticoloniales y los movimientos descolonizadores. Es conquista, muerte y destrucción, devastación y dominación, opresión y explotación, abuso y saqueo, empobrecimiento y desprecio, desigualdad y racismo, discriminación y segregación, marginación y exclusión, rechazo y silenciamiento de la otredad. Todo esto es también el colonialismo y la colonialidad. La experiencia colonial, en suma, es una experiencia de la violencia.

No hay que olvidar que la violencia era y sigue siendo sistemáticamente descargada y depositada en las periferias colonizadas. Estas periferias han sido una suerte de vertedero para todo aquello violento producido por la metrópoli, pero inasimilable a ella. Como lo ha explicado Achille Mbembe (2013), el orden colonial ha estado siempre dividido entre un espacio interno y otro externo: el interno colonizador, pacífico dentro de sus límites, “regido por el derecho y la justicia”, y el espacio externo colonizado, violento, “libre campo sin derecho ni ley, en el que puede pillarse y extorsionarse con buena conciencia, y en el que hay libre curso para el trabajo de piratas, filibusteros, bucaneros, aventureros y criminales” (p. 93). Es la violencia la que siempre ha reinado en la exterioridad colonial de la civilización occidental. Esta exterioridad sigue siendo configurada como lugar de lo bárbaro y lo salvaje.

El elemento violento de lo colonial ha sido particularmente resaltado por Frantz Fanon. Sus palabras al respecto no pueden ser más contundentes. El colonialismo se legitima “por la fuerza” (Fanon, 1961, p. 81). Es “la violencia” la que “preside la organización del mundo colonial, ritma la destrucción de las formas sociales indígenas, derrumba sin restricciones los sistemas de referencia de la economía, de las apariencias, del vestido” (p. 44). El colonialismo “no es una máquina de pensar o un cuerpo dotado de razón, es la violencia en bruto o al natural” (p. 61).

Fanon quiere disipar cualquier duda sobre el colonialismo: no es racional, sino violento; lo que hace es violentar y no pensar; no es trabajo educador ni civilizatorio, sino puro ejercicio de la violencia; es guerra, destrucción, brutalidad, muerte, pillaje, represión, imposición. El colonialismo es violencia y no todo lo demás con lo que se justifica la violencia. No es, como ya lo advirtió categóricamente Aimé Césaire (1955), “ni evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad de hacer que retrocedan las fronteras de la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía, ni ampliación de Dios, ni extensión del derecho” (p. 9).

Desde luego que hay aspectos no violentos en lo colonial, pero no deberían impedirnos reconocer que el colonialismo e incluso la colonialidad son fundamentalmente formas de violencia. Lo violento no es tan sólo un aspecto de lo colonial, sino que es la base material a la que se agregan los diversos aspectos formales. Hágase lo que se haga al colonizar, colonizar ha sido y sigue siendo básicamente violentar, es decir, forzar, imponer, coartar, anular, dañar, mutilar, perjudicar, destruir, matar.

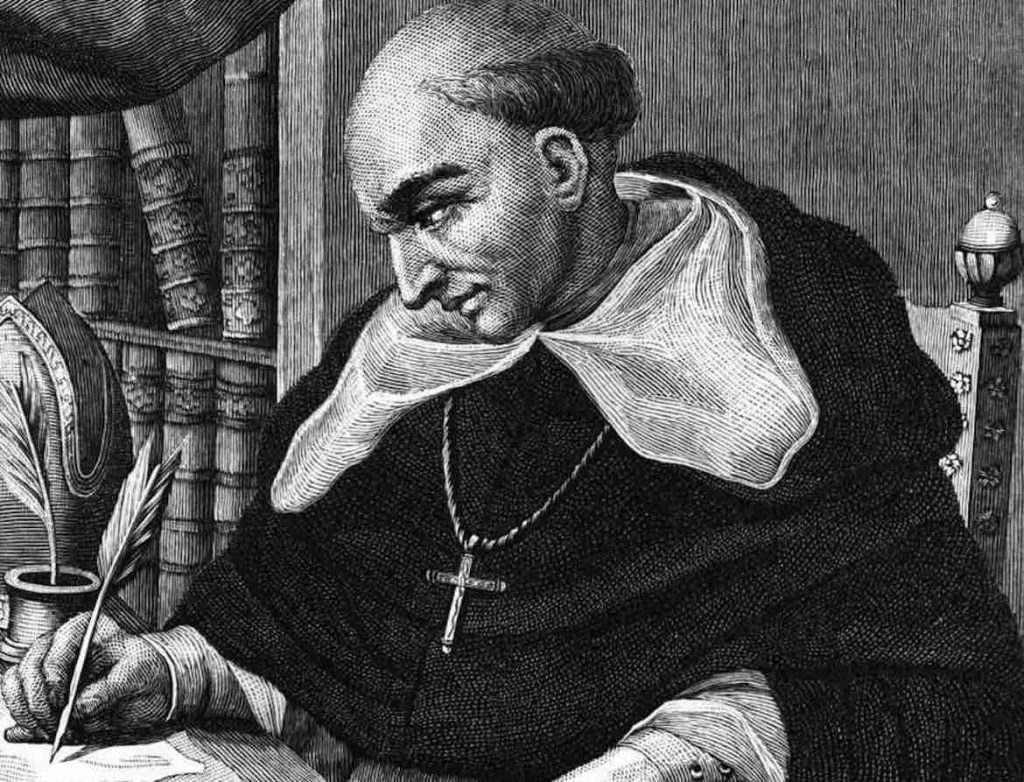

Enlistar actos violentos es lo más que se puede hacer para dar una idea rápida sobre algo tan inmenso como la violencia colonial. Es lo mismo que hizo Fray Bartolomé de Las Casas (1542), ya en el siglo XVI, al resumir la colonización española de tierras americanas en una lista de agravios: “maldades y traiciones”, así como “perdiciones, daños, destrucciones, despoblaciones, estragos, muertes, muy grandes crueldades horribles y feísimas, violencias, injusticias y robos y matanzas” (pp. 145-148). Listados como éste permiten evidenciar el fundamento violento de la colonización, pero al mismo tiempo delatan la impotencia de las palabras ante algo tan desmedido, tan gigantesco, tan excesivo como ha sido y sigue siendo la violencia colonial.

El exceso de la violencia colonial es el primero de una violencia capitalista intrínsecamente excesiva. Es el mismo exceso que luego se manifiesta en campos de exterminio, en guerras mundiales o imperialistas, en baños de sangre perpetrados por dictaduras, por militares o paramilitares y por escuadrones de la muerte. Es el mismo exceso de violencia que ha provocado la extinción definitiva no sólo de otras culturas humanas, sino también de otras especies animales y vegetales. Es lo excesivo que ahora mismo está acabando con toda la vida en el planeta. Es aquello por lo que la violencia capitalista debe diferenciarse de aquellas otras violencias inevitables, indisociables de la condición humana, que se encuentran en cualquier sociedad no-capitalista.

El capitalismo debe mostrarse particularmente violento cuando se trata de colonizar, es decir, expandirse, ganar espacios, implantarse ahí en donde no se encontraba antes y en donde todavía no existen condiciones para su funcionamiento. Para crear estas condiciones, el sistema capitalista debe recurrir a la fuerza más brutal. Es lo que ocurre, según Marx (1867), en el momento de la “acumulación originaria” del capital, cuando se da “la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos” (p. 638). En semejantes hecatombes, tan extremadamente mortíferas y devastadoras, la violencia colonial, como bien lo señaló Marx, ha sido “por sí misma una potencia económica” (p. 639). Esta potencia es la del capital. Es así el capitalismo el que actúa violentamente a través de la violencia colonial. Pramoedya Ananta Toer (1975) ya lo afirmaba categóricamente al decirnos que “todas las guerras coloniales han sido peleadas por los intereses del capital” (p. 224).

DAÑO SUBJETIVO

La concepción de la violencia colonial como una violencia capitalista, como una potencia económica del capital, no debe hacernos inferir, desde luego, que sus efectos son exclusivamente objetivos y que inciden tan sólo en la esfera de la economía. Lo cierto es que estos efectos dañinos lesionan todas las esferas de la vida humana o no-humana y provocan diversos daños subjetivos que abordaremos ahora en el caso específico del presente latinoamericano.

Aquí, en América Latina, el sujeto sigue siendo gravemente dañado bajo el impacto violento del colonialismo y de la colonialidad. Este impacto le hace daño, como lo veremos a continuación, a través de las siguientes configuraciones: la violencia como experiencia traumática y como forma de existencia, el retorno violento contra sí mismo, la opresión por el terror, la violación originaria, la suicida identificación con el agresor español o con su víctima indígena, el machismo importado y sobredeterminado por el racismo, el clasismo también importado e igualmente sobredeterminado por el racismo, la destrucción capitalista de todo lo vivo, la decivilización de colonizados y de colonizadores, la verticalidad y la clasificación, la desvalorización y la inferiorización, la represión destructiva y la imposición enajenante, la explotación y la división internacional del trabajo, el subdesarrollo y la culpabilización. En cada caso, el sujeto dañado aparecerá bajo la forma colectiva de nosotros, que puede corresponder a una sociedad, pero también a cada uno de nosotros en su irreductible singularidad.

Violencia como experiencia traumática y como forma de existencia

La primera forma en que la violencia colonial causa un daño subjetivo está en el gesto mismo de engendrar violentamente al sujeto que somos. No es exagerado afirmar que nosotros, latinoamericanos, brotamos de la violencia, le debemos nuestra existencia, nos constituye, somos hechos con ella.

Fuimos forjados con fiereza y brutalidad. Fue con actos violentos que se nos hizo existir. Nuestra existencia quedó entonces indisociablemente ligada con la violencia.

Nacimos con la violencia. Hemos tenido que desplegarla para vivir. Hemos debido encarnarla para ser. Nuestra forma de existencia es primeramente violenta, lo que no debería sorprendernos, considerando que es de manera violenta que se nos ha formado.

¿Por qué la violencia de nuestra formación ha continuado marcando nuestra forma de existencia? ¿Por qué será que tan sólo podemos existir al hacer existir esa violencia del origen? ¿Por qué sentimos que no somos capaces de superarla? Quizás porque se trata de una violencia traumática. Si es así, entonces nuestra violencia formaría parte de lo que Raúl Páramo Ortega (1992) describiera como una “tradición negativa” que “preserva los efectos nocivos de un trauma histórico de proporciones extraordinarias” (p. 83).

El trauma, según los términos del mismo Páramo Ortega (1992), teñiría todo lo que “nos une” como latinoamericanos, incluyendo nuestro catolicismo y nuestro idioma castellano que fueron “impuestos con sistemática violencia” (p. 78). Fue de modo violento, en efecto, como España y Portugal “homogeneizaron” América Latina e imprimieron un carácter peculiar a sus poblaciones, traumatizándolas al moldearlas de cierta manera, lo cual, de acuerdo al mismo autor, generó un “síndrome latinoamericano” definido por el “fatalismo”, la “ineficacia” y la “irresponsabilidad”, así como una “identidad débil” y un “desempeño eficaz” (pp. 66-79). Además de estas consecuencias quizás discutibles, hay otro efecto del trauma que difícilmente podríamos discutir: el de la violencia con la que se repite la experiencia traumática de la colonización. Tal repetición, como Freud (1914) nos lo enseñó, es una manera de recordar con los actos lo que resulta imposible rememorar con la conciencia, lo que sólo puede recordarse al repetirse, debiendo repetirse una y otra vez para intentar en vano pensarlo y darle sentido.

Retorno violento contra sí mismo

Por más que se repita, la violencia colonial jamás consigue tornarse verdaderamente consciente y comprensible. Sin embargo, a pesar de eso y quizás precisamente a causa de eso, continúa repitiéndose de manera incesante, hasta confundirse con la propia existencia de quien la repite. Existir así, para un latinoamericano, significa repetir una y otra vez lo que sufrió, sufrirlo sin parar, violentándose continuamente: maltratándose, torturándose, matándose, devastándose, robándose, explotándose, empobreciéndose, oprimiéndose, esclavizándose, vendiéndose al mejor postor, saqueando sus propios recursos para entregarlos al extranjero, subyugándose ante los europeos o estadounidenses, humillándose ante ellos, considerándose inferior a ellos, menos capaz que ellos, dominable por ellos.

No es tan sólo que los conquistadores españoles y portugueses nos hayan enseñado con su ejemplo a violentarnos de todas las formas recién mencionadas. Es más bien que al hacernos todo esto, al violentarnos de todas las maneras posibles e imaginables, fueron creando aquello que ahora somos nosotros y que tan sólo nos es dable ser al serlo violentamente contra nosotros mismos.

La violencia contra nosotros mismos puede apreciarse en el desgarramiento interno de cualquier país latinoamericano. Los peores enemigos del país forman parte de él. Son los representantes de la colonialidad. Son, en los términos de Aníbal Quijano (2011), aquellas “clases dominantes” que se alían con el “capital eurocéntrico” y que impiden que haya un “interés común nacionalizable” (p. 20). No puede haber tal interés común porque el país está esencialmente dividido, porque se opone a sí mismo, porque hay una parte de él que se retorna violentamente contra él. Este retorno violento del país contra sí mismo no es aparentemente algo coyuntural, sino que nos da la impresión de ser la única manera posible que el país tiene de existir. Su existencia es como una violencia contra sí mismo.

Es como si debiéramos violentarnos para existir. Nuestra conjetura es que tal violencia existencial con la que ahora nos laceramos y aniquilamos reproduce la violencia colonial con la que se nos constituyó al volvernos contra nosotros mismos. Nacimos de algún modo a expensas de nosotros. El ser que se nos impuso es un ser que nos devora. Nuestra autoconciencia, nuestra conciencia de nosotros mismos, es una conciencia-contra-nosotros-mismos. Y actuamos en consecuencia: golpeándonos, hiriéndonos, destruyéndonos.

Debemos destruirnos porque se nos creó destruyéndonos. Destruirnos puede ser entonces el único medio seguro del que disponemos para subsistir. Los europeos nos han hecho ser algo que sólo puede ser lo que es al violentarse a sí mismo. Nuestra violencia autodestructiva es nuestra manera de ser.

Opresión por el terror

Ya Fanon (1961) había observado cómo la “autodestrucción colectiva muy concreta en luchas tribales” era “una de las vías por las que se liberaba la tensión muscular del colonizado” en África (p. 55). El mismo Fanon lamentó que una violencia que podría ser liberadora del sujeto, de su existencia y no sólo de su tensión muscular, terminara “agotándose en luchas fratricidas” (p. 59). Es algo que podemos continuar lamentando en el presente de América Latina, en donde la violencia, lejos de liberarnos, tiende no sólo a dividirnos y desgarrarnos unos a otros, sino a intimidarnos, paralizarnos, avasallarnos, oprimirnos al aterrorizarnos, poniéndonos finalmente a los pies de los agentes de la opresión por el terror, los tiranos de la seguridad, los que promueven la intimidación violenta como único remedio contra la violencia.

No se trata evidentemente de pacificar, sino de oprimir al aterrorizar con la violencia. El papel del terror en la opresión puede remontarse hasta los tiempos de la conquista y la colonización. En aquellos tiempos, como bien lo ha señalado José Carlos Mariátegui (1928), los españoles, “por su escaso número, no podían imponer su dominio sino aterrorizando a la población indígena”, lo que se consiguió, no sólo con el aspecto de “las armas y los caballos”, sino con una “tremenda carnicería” que llevó al “exterminio de la raza indígena” (p. 44). Toda esta violencia colonial, que sirvió maravillosamente su propósito de control y dominación, continuó siendo empleada con eficacia por los gobiernos de la época independiente, pero también por las mismas sociedades, las cuales, a fuerza de ser aterrorizadas, terminaron aprendiendo muy bien la estrategia del terror.

Marcadas por la extrema violencia colonial en la que se gestaron, las sociedades latinoamericanas han terminado convirtiéndose en las más violentas del mundo. Las demás sociedades con mayores índices de violencia también tienen, como por casualidad, una historia colonial como la nuestra. Lo mismo en África y Asia que en América Latina, ocurre cotidianamente un gigantesco despilfarro de violencia que tan sólo sirve para maltratarnos, para destruirnos, para subyugarnos en lugar de liberarnos.

La violencia que sufrimos no es emancipadora, sino terrorífica y opresiva. Es colonial y no anticolonial. Y aparentemente no es tan fácil convertirla en su contrario. Su carácter colonial, con su elemento de terror y opresión, resulta indisociable de lo que ella es y de lo que somos nosotros.

Violación originaria

Como hemos visto, la violencia colonial es algo que arrastramos desde nuestro nacimiento como latinoamericanos. De algún modo somos aquello tan violentamente colonial de lo que provenimos y que a menudo se condensa en la escena real, tan insoportablemente literal, de la violación original de la indígena por el español. Tal escena, por más literal que sea, constituye una poderosa metáfora de nuestro mestizaje cultural, simbólico, y no sólo racial o biológico.

Al ser mestizos en condiciones coloniales como las que nos definen, tenemos derecho a considerarnos productos de la violencia, retoños de una violación, hijos de violador y de violada, parafraseando las definiciones de castas en la Nueva España. Somos “hijos de la chingada”, como nos lo advertía Octavio Paz (1950) a los mexicanos, asociando la chingadera con una conquista que, según los términos del mismo Paz, “fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias” (p. 77). Ya sea carnal o histórica y cultural, esta violación, y no el amor ni el respeto, está en el origen y en el meollo mismo de nuestro ser. Nos ha hecho nacer y ahora nos constituye por dentro como los mestizos que somos.

Expresar nuestro ser, abrir nuestro corazón, puede llevarnos a destapar y liberar la injusta violencia con la que se ha realizado nuestro mestizaje. Esto parece ocurrir bajo dos formas diametralmente opuestas. Bajo una forma reproductiva, predominantemente injusta y conservadora, identificándonos con los victimarios, nos convertimos nosotros mismos en una reencarnación de los conquistadores y perpetuamos la violencia contra los pueblos originarios, contra los de abajo, contra los oprimidos, contra las mujeres. Por el contrario, bajo una forma reactiva, rebelde y justiciera, solidarizándonos con las víctimas, descargamos la violencia en quienes ahora interpretan el papel de conquistadores y violadores: los nuevos opresores, los insaciables oligarcas, los empresarios ambiciosos, los acosadores de mujeres y tantos otros.

Suicida identificación con el agresor español o con su víctima indígena

Ya sea que optemos por la rebeldía justiciera o por la reproducción de la injusticia, estaremos eligiendo la violencia, la dictatorial o la subversiva, la paramilitar o la guerrillera, la reaccionaria o la revolucionaria. No hay aquí ninguna opción pacífica. Elegir simplemente la paz es evadir el predicamento. Si no lo evadimos, tendremos que optar por una violencia que al final se volverá contra nosotros mismos, tornándose autodestructiva, suicida.

Identificarse con la víctima agredida, con la madre indígena violada, no sólo nos lanza violentamente contra el violador, sino que nos hace receptores de toda su violencia colonial. Somos entonces los violados, los humillados, los degradados. Nos volvemos vulnerables. Nos convertimos en perseguidos políticos, en encarcelados, torturados y asesinados. Nos tornamos objetos reprimibles y segregables. Nos ponemos en la posición de los vencidos, tal como le ha ocurrido a los indígenas, los cuales, por su fidelidad a nuestra madre indígena, son excluidos y odiados. Lo que sufren, como lo ha señalado Páramo Ortega (1992), lo sufren también por ser “los vencidos” que somos, la memoria viva de “nuestra derrota”, el “recordatorio de nuestra sumisión forzada” (p. 67).

Si en lugar de identificarnos con la víctima nos identificamos con su victimario, con el violador español, entonces no sólo seguiremos violentando a los de siempre, sino que nuestra violencia colonial se volverá contra nosotros mismos en la medida en la que somos parte de los violentados, es decir, en la medida en la que abrigamos algo pobre, indígena, femenino, oprimido, latinoamericano. Seremos nuestras propias víctimas al ser nuestros propios victimarios. No seremos los vencedores sino para derrotarnos, para vencernos a nosotros mismos, para ser nuestros vencedores, nuestros verdugos, nuestros peores enemigos. Llegamos así a lo que Páramo Ortega (1992) conceptualiza como una “identificación con el agresor” (p. 72).

Machismo importado y sobredeterminado por el racismo

Identificándonos con el agresor, perpetuamos su agresión. Repetimos la violación originaria. Continuamos violentando precisamente a quienes mejor personifican al menos alguno de los dos aspectos, femenino e indígena, que parecen haberse unido en una “ecuación inconsciente” a través de la violación de las mujeres indias por los españoles, como alguna vez lo observara Santiago Ramírez (1977, p. 61).

Es como si el colonialismo, sintetizado metafóricamente en el gesto de violación de las mujeres indígenas, hubiese anudado el sexismo y el racismo en una misma violencia colonial característica de la actual sociedad latinoamericana. En esta sociedad, según lo que el propio Ramírez intentó mostrar en el caso de México, la violenta dominación patriarcal se reforzaría con su enigmática sobredeterminación por el desprecio hacia los pueblos originarios. La mujer sería doblemente “devaluada” por asimilarse a la indígena conquistada, vencida y violada, mientras que el hombre sería doblemente “sobrevalorado” por identificarse con el español conquistador, vencedor y violador (Ramírez, 1977, p. 50).

Sobra decir que el colonialismo no sólo acentúa el sexismo al sobredeterminarlo con todo lo que está en juego en la violación original. Además de esta sobredeterminación, debemos considerar que la colonización envolvió también una determinación colonial directa que se realizó a través de la importación del bestial macho ibérico y de estructuras patriarcales europeas asombrosamente rígidas, injustas y violentas que no tenían parangón en las sociedades indígenas. Es verdad que los pueblos originarios de Latinoamérica no siempre aseguraban relaciones igualitarias entre los sexos, pero tampoco llegaban por lo general a los extremos de opresión y exclusión de la mujer por los que se caracterizaba la cultura europea de la época. La europeización fue también una patriarcalización, una consolidación del machismo, una exacerbación de la violencia estructural de género.

La colonización establece relaciones extremadamente violentas entre los sexos ahí en donde no las había con anterioridad, en sociedades indígenas en las que la mujer ocupaba un lugar digno, respetado e indispensable. Como Silvia Federici (2004) lo ha puesto de relieve, las mujeres indígenas “tenían sus propias organizaciones, sus esferas de actividad reconocidas socialmente y, si bien no eran iguales a los hombres, se les consideraba complementarias a ellos en cuanto a su contribución a la familia y la sociedad” (p. 308). La misma Federici ha mostrado cómo “todo cambió con la llegada de los españoles”, quienes “trajeron consigo su bagaje de creencias misóginas y reestructuraron la economía y el poder político en favor de los hombres” (p. 309). Fue así como la colonización instauró en América Latina una estructura patriarcal sumamente violenta que sigue matando a miles de mujeres cada año. Esta violencia machista es también una violencia colonial.

Clasismo importado y sobredeterminado por el racismo

Con su amplio abanico de manifestaciones que van desde el desdén hasta el feminicidio, la violencia machista en la sociedad latinoamericana tendría ella misma una determinación colonial. Sin embargo, como hemos visto al abordar la violación originaria, la misma violencia machista se agravaría al estar sobredeterminada por otra violencia colonial, una de tipo más bien racista, que se dirige específicamente hacia lo indígena que se asocia con lo femenino. Esta doble determinación y sobredeterminación explica igualmente el exceso de la violencia estructural clasista en América Latina. Si las sociedades latinoamericanas están entre las más desiguales en el mundo, es en gran medida porque la desvalorización racial-cultural viene a sobredeterminar y reforzar la inferiorización económica de clase, la cual, de cualquier manera, obedece ya por sí misma a una determinación colonial directa.

Sabemos que las sociedades indígenas latinoamericanas eran más igualitarias que las europeas, no sólo en las relaciones de género, sino asimismo en las de clase en general. Es un hecho histórico incontrovertible que las estructuras sociales de los pueblos originarios de América Latina, en comparación con las que había en Europa en la misma época, tendían a ser menos verticales, favorecían una mejor distribución de la riqueza, producían menos miseria y requerían una menor opresión de clase para su mantenimiento. La relativa igualdad que reinaba en los pueblos originarios fue cediendo su lugar, bajo la presión colonial, a la extrema desigualdad por la que se caracterizan las actuales sociedades latinoamericanas con sus bien conocidos efectos de violencia estructural, entre ellos la marginación, la precariedad, la miseria, la enfermedad y la desnutrición para los más pobres.

Las mencionadas expresiones de violencia estructural, que laceran las existencias de millones de latinoamericanos y los hacen morir de manera prematura, son efectos directos de formas originalmente europeas de producción y distribución de la riqueza que fueron colonialmente impuestas en el Nuevo Mundo. Podemos decir, pues, que tenemos aquí una violencia de clase con una clara determinación colonial. Y a esta violencia, como ya lo habíamos adelantado, se añade otra violencia también colonial, esta vez de raza, consistente en el brutal desprecio hacia los indígenas, que suelen ser por eso mismo, junto con los afrodescendientes, los más lesionados, marginados y empobrecidos en América Latina.

El racismo europeo viene a sumarse al clasismo también europeo. Tenemos entonces las clases raciales típicamente latinoamericanas, así como su correlato político, la pigmentocracia, la distribución del poder según el color de la piel, con una pigmentación inversamente proporcional al poder que se posee (Telles, 2014). El origen colonial de todo esto se encuentra en lo que Aníbal Quijano (2011) ha descrito como “patrón de dominación entre los colonizadores y los otros organizado y establecido sobre la base de la idea de raza” (p. 15), con una “relación jerarquizada y desigual entre las identidades europeas y no-europeas” (p. 17). Es así como se instauran colonialmente unas jerarquías y desigualdades clasistas-racistas en las que la determinación de clase y la sobredeterminación racial aparecen tan inextricablemente anudadas que al final, como lo notaba Fanon (1961), pareciera que “uno es rico porque es blanco” y que “uno es blanco porque es rico” (p. 43).

De igual modo, en la retórica racista-clasista de las élites latinoamericanas blancas o blanqueadas, uno es pobre porque es indio y uno es indio porque es pobre. La violencia del racismo y la del clasismo se apoyan una en otra. Son la misma violencia colonial que se importa del Viejo Mundo al importar abstracciones materiales tan intrínsecamente violentas como las clases y las razas.

Destrucción capitalista de todo lo vivo

Es verdad que la noción de raza no es tanto un producto de Europa importado a América, sino más bien algo que fue producido por los europeos en sus relaciones con los habitantes de las demás regiones, como árabes, africanos, americanos y asiáticos. Lo seguro es que se trata, para nosotros latinoamericanos, de algo colonial y europeo, al igual que la noción moderna de clase con todos sus efectos de violencia estructural. Esta violencia que hoy desgarra las sociedades latinoamericanas puede ser concebida como una violencia colonial porque se implantó colonialmente al importar lo peor que nos trajeron los europeos, algo más nocivo y mortífero que la viruela y las demás enfermedades, algo aún más destructivo, a saber, el capitalismo que deshace a unos para corromper a otros y que arrasa todo lo vivo para transmutarlo en más y más dinero muerto.

Es común representarse la implantación colonial del capitalismo en el continente americano como un rápido salto, en las sociedades indígenas, del momento precapitalista al capitalista. Esta representación, como bien lo ha observado Aníbal Quijano (1992), se representa la historia como un “continuum evolutivo desde lo primitivo a lo civilizado, de lo tradicional a lo moderno, de lo salvaje a lo racional, del precapitalismo al capitalismo”, de tal modo que Europa se piensa “como espejo del futuro de todas las demás sociedades y culturas” (p. 18). Visto así, los europeos no serían los culpables de importar el capitalismo devastador al nuevo mundo, pues únicamente le habrían permitido a las sociedades indígenas americanas acelerar el doloroso proceso que las debía conducir irremediablemente desde su pasado precapitalista hasta el futuro capitalista en el que Europa ya se encontraba.

La idea peregrina de una sucesión del precapitalismo al capitalismo sirve no sólo para convencernos de que la Europa ya capitalista estaba más avanzada y desarrollada que una América todavía precapitalista, sino también para hacernos imaginar que el destino funesto del capitalismo es universal, que todas las civilizaciones van hacia él, que debemos aceptarlo, que no hay manera de evitarlo, que no hay alternativas. La misma idea sirve también para exculpar a Europa de su responsabilidad en la creación y difusión de algo tan aberrante y tan devastador como el sistema capitalista.

Los europeos descargan su culpa en toda la humanidad al negarse a reconocer que el capital es esencialmente europeo. Es Europa, en efecto, la que impuso en todo el mundo la violencia capitalista que ahora está poniendo en peligro la subsistencia de la vida en el planeta. Esta violencia no es culturalmente neutra, sino que es europea. En los términos de Spivak (1988), “la trama del capital es la trama de Occidente” (p. 94).

Decivilización de colonizados y de colonizadores

Los europeos traen ya el germen del capitalismo en esa desquiciada codicia que tanto sorprende a los pueblos originarios. Conviene recordar las palabras de los indígenas ante la colonización. El quechua se queja de los españoles que le “roban”, que “le cogen su hacienda” y “su vida y sus entrañas”, que “le quitan y se llevan cuanto tiene” y “no le pagan” (Guamán Poma de Ayala, 1615, p. 144). El maya se exclama: “colmo de la codicia, colmo de los despojos de los mercaderes, colmo de la miseria” (Anónimo, 1793, p. 41), y describe la conquista como un “apresurado arrebatar de bolsas” y como “guerra rápida y violenta de codiciosos ladrones” (p. 98). El azteca es aún más explícito al relatar cómo los españoles “tiene hambre furiosa” de oro, “como puercos hambrientos ansían el oro” (Anónimo, 1528-1585, p. 53), y se lamenta por la forma en que funden toda la elaborada filigrana de oro, la “reducen a barras” (p. 71) y “le ponen precio” a las personas y no sólo a las cosas (pp. 166-167).

Al final sólo quedan mercancías y lingotes de oro ahí en donde había civilizaciones avanzadas y complejas, insondables e inabarcables, extraordinariamente sabias y justas. La invaluable riqueza cultural cualitativa del Nuevo Mundo se transmuta en la despreciable riqueza cuantitativa de la acumulación primitiva del capital. Esta fundición o licuefacción de la cultura, esta decivilización para la capitalización, es ya un buen ejemplo de la violencia colonial del capitalismo europeo, como lo es también todo lo demás que ven tan perspicazmente los indígenas y que llegó para quedarse en América Latina: la insaciable codicia, el despojo y la resultante miseria económica, social y cultural de la mayoría de la población.

La violencia colonial del capitalismo lo destruye todo a su paso. Es una decivilización que finalmente sólo deja lo que nadie ha descrito con tanta clarividencia como Aimé Césaire (1955): “sociedades vaciadas de sí mismas, culturas pisoteadas, instituciones minadas, religiones asesinadas, magnificencias artísticas devastadas, extraordinarias posibilidades suprimidas” (p. 23). Lo anulado, en efecto, ha sido lo posible y no solamente lo ya existente, lo que podría ser y no únicamente lo que fue. La violencia colonial destruyó no sólo el presente de aquellas grandes civilizaciones, sino también su futuro: un prometedor porvenir que ya jamás conoceremos y que tal vez hubiera sido mejor que nuestro mezquino capitalismo y que aquel destino tan oscuro que nos amenaza en el horizonte.

A la vista de lo que nos rodea, uno se pregunta si no hubiera sido mejor para el planeta y para la humanidad que subsistiera cualquier otra civilización en lugar de la que tenemos. De hecho, ante esto que tenemos, habría que preguntarse primero si aún merece llamarse una civilización en el momento en el que se encuentra. La pregunta es oportuna porque el capitalismo y especialmente su violencia colonial, además de acabar con las civilizaciones de los colonizados, han devorado también la civilización de los colonizadores.

Al menos en el contexto de Latinoamérica, no había casi nada civilizado ni en el conquistador que violaba y saqueaba, ni en el encomendero que mataba y torturaba, ni en el evangelizador que perseguía y negaba lo que no era capaz de comprender. Tampoco parece haber suficiente civilización en sus descendientes criollos y mestizos: crueles hacendados, capataces enfurecidos, tiranos de repúblicas bananeras, carniceros de dictaduras sudamericanas, empresarios voraces, burgueses racistas, gobernantes corruptos y estúpidos. He aquí a los supuestos civilizados que piensan defender la civilización al defender brutalmente la opresiva colonialidad capitalista.

Como lo afirmara de modo rotundo el dirigente anticolonialista congoleño Patrice Lumumba (1959), “un pueblo que oprime a otro no es un pueblo civilizado” (p. 13). La civilización occidental ha sido puesta en tela de juicio por la opresión capitalista y colonial. Semejante opresión es demasiado brutal, salvaje, bárbara, irracional para ser aún considerada civilizada. Esto lo comprendió perfectamente Aimé Césaire (1955) al denunciar lo que llamó la “deshumanización” y “decivilización del colonizador” que “tratando al indígena como bestia, se convierte él mismo en bestia” (pp. 12, 21).

Verticalidad y clasificación

Nadie ignora la bestialidad característica de los colonizadores y de sus actuales avatares en el contexto latinoamericano. Tal bestialidad los convierte en los principales agentes y responsables de la violencia colonial. Son principalmente ellos, desde arriba, quienes mantienen viva esa violencia que suele provenir de sus clases altas, blancas o mestizas blanqueadas, y que tiende a dirigirse hacia las clases medias y las bajas, indígenas o mestizas indigenizadas, real o simbólicamente más próximas de los pueblos originarios.

Estamos aquí, desde luego, no ante una regla general ni ante una realidad nítida y estática, sino ante una simple tendencia racista-clasista caracterizada ciertamente por su variabilidad y su borrosidad. Sin embargo, por más borrosa y variable que sea, la tendencia es lo bastante clara para delatar la colonialidad y su dimensión drásticamente vertical, despiadadamente jerarquizada y estratificada. También resulta patente que en esta dimensión, por su propia estructura interna, la violencia va predominantemente desde un arriba identificado con lo colonizador, europeo y estadounidense, hacia un abajo enraizado en lo colonizado, en lo propiamente latinoamericano.

La violencia colonial es constitutiva de la misma verticalidad en la que opera. La dimensión vertical no sólo se constituye violentamente, sino que es ella misma violenta. Es, de hecho, violencia desplegada en el espacio, convertida ella misma en espacialidad.

La violencia espacial procede a través de lo que Aníbal Quijano (2014) ha descrito como una “clasificación social” con la que “se configura un patrón de distribución del poder” que “se refiere a los lugares y a los roles de las gentes” en el “control” del trabajo, el sexo, la subjetividad y la autoridad con sus “recursos y productos” (pp. 311-312). Lo que resulta de la clasificación es una serie de clases o “categorías sociales” que pueden jerarquizarse verticalmente unas con respecto a otras y “naturalizarse” a través de la noción de raza (pp. 316-318). Es lo que ocurrió en la colonización del continente americano, cuando se importó la matriz clasificatoria vertical europea, la cual, según lo que ha mostrado Walter Mignolo (2017), era una verdadera ontología con la que se borraron cosmologías indígenas en las que “lo relacional” primaba sobre “lo ontológico” y por lo tanto no era posible clasificar entes, “puesto que todos los entes estaban relacionados” (p. 37).

Con la colonización, como sabemos, las íntimas relaciones horizontales entre los entes han sido y siguen siendo violentamente desgarradas y sustituidas por clasificaciones verticales entre seres aislados más o menos valorados. Estas clasificaciones, como lo ha señalado Mignolo (2017), violentan “la subjetividad de las personas afectadas (heridas) por la devaluación de su etnicidad, su sexualidad, sus lenguas, su religión, sus sentires, su nacionalidad” y hasta “su sistema político” juzgado, por ejemplo, “no democrático” (p. 42). Es así como llegamos a ese momento crucial, vislumbrado por Quijano (2011), en que los indígenas que han sobrevivido a la hecatombe colonial pueden ser devaluados o valorados “negativamente” (p. 16).

Desvalorización e inferiorización

La devaluación de lo indígena en sí mismo y en lo mestizo provoca una desvalorización de todo lo propiamente latinoamericano, dado que todo está impregnado, atravesado por lo indígena. Este marco de la desvalorización general de América Latina contiene a su vez una clasificación vertical de la sociedad en la que se discrimina entre seres más o menos desvalorizados. La mayor presencia del elemento indígena, evidenciada por indicios fenotípicos o culturales, implica una posición inferior en la escala valorativa.

La desvalorización es efectuada lógicamente por lo valorizados, pero también por los mismos desvalorizados. Al desvalorizarnos, también se busca la manera de que nosotros mismos nos desvaloricemos y pensemos que merecemos nuestra desvalorización. Esto se consigue a través de los más diversos dispositivos laborales, políticos, familiares, escolares, artísticos, mediáticos o publicitarios en los que no se nos deja de mostrar un reflejo que nos distorsiona y nos hace menos, presentándonos como ingenuos, tontos, feos, pobres, inferiores. Estos medios y otros más nos enseñan a desvalorizarnos, a sentirnos menos, a despreciarnos, a despreciar lo indígena que nos distingue, a suponer que no merece valorizarse positivamente y que por ende tampoco nosotros lo merecemos. Es así como se nos obliga, en los términos de Aníbal Quijano (2011), a “admitir o simular admitir la condición deshonrosa del propio imaginario y del propio universo de subjetividad” (Quijano, 2011, p. 18), provocando a veces, incluso, una “vergüenza de lo propio” (pp. 22-23).

Si puede conseguirse que nos avergoncemos de lo que somos, es porque primero se ha logrado que nos desvaloricemos, que nos despreciemos a nosotros mismos, que reconozcamos nuestra supuesta inferioridad. Este reconocimiento es importante porque equivale a conceder la supuesta superioridad del otro. En esta comparación intersubjetiva lo mismo que en la clasificación pretendidamente objetiva, la valorización de unos requiere la desvalorización de otros. La subestimación de lo no-europeo es necesaria para la sobreestimación de lo europeo.

Como ya lo había observado Fanon (1952), “la inferiorización es el correlato indígena de la superiorización europea” (p. 75). Esta correlación intersubjetiva se plasma emocionalmente en el sujeto colonizado a través de una ecuación elucidada por Albert Memmi (1957) en la que “el amor” por lo europeo implica “un complejo de sentimientos que van de la vergüenza de sí mismo al odio contra sí mismo” (p. 137). Es con el odio hacia nosotros mismos con el que amamos a quienes han ejercido tanta violencia colonial hacia nosotros. Los admiramos a través de nuestra propia vergüenza. Es también así, a través de lo que sentimos, como nos inferiorizamos al superiorizarlos.

Considerando lo anterior, quizás debiéramos preocuparnos por el impulso latinoamericano a superiorizar, admirar y amar todo lo europeo y estadounidense. Este impulso está presente lo mismo en las élites que en las clases populares, lo mismo en la izquierda que en la derecha, y se consuma de un modo u otro en todos los mecanismos de la cultura en América Latina. Todos ellos excitan y promueven subrepticiamente nuestra veneración hacia políticos, artistas, pensadores o inventores blancos. En la educación, por ejemplo, como lo notara Pramoedya Ananta Toer (1975), “puedes estudiar y estudiar, y sea lo que sea que estudies, tu espíritu será educado para hacer lo mismo: admirar a los europeos sin límites ni final” (p. 336).

Represión destructiva e imposición enajenante

El proceso de ensalzamiento de lo europeo y de correlativo rebajamiento de lo indígena y mestizo latinoamericano se desenvuelve en un plano valorativo, pero también en la realidad material de lo valorizado. Lo que se ve disminuido es el ser mismo y no sólo el valor de su representación ideológica. Y como Albert Memmi (1957) lo explicó alguna vez, así como el colonizado no está en condiciones de “escapar de la mistificación colonizadora”, tampoco puede “sustraerse a las situaciones generadoras de sus carencias” (p. 110). La despiadada violencia colonial con la que se le arruina y se le derriba es la misma con la que se le desvaloriza.

Más allá de la estimación de su valor, el sujeto es efectivamente dañado, empobrecido, mutilado y anulado. Todo esto se consigue mediante dos operaciones sucesivas que han sido claramente identificadas por Aníbal Quijano (1992): la primera es la negación de las culturas colonizadas y la “represión de sus creencias, ideas, imágenes, conocimientos que no sirvan para la dominación colonial”, mientras que la segunda operación es la afirmación e “imposición de patrones de expresión, creencias, imágenes” de los colonizadores (p. 12). Estas dos operaciones violentas, la primera negativa-represiva y la segunda afirmativa-impositiva, son relativamente independientes y pueden considerarse por separado.

La primera operación, la que niega y reprime, es la que ha invalidado y desgastado las civilizaciones de los pueblos originarios del Nuevo Mundo. Es la que a veces ha logrado liquidarlas, derrumbarlas, dejando tan sólo escombros de todo lo que fueron. Es la que, según los términos del propio Quijano (1992), ha reducido esas grandes civilizaciones prehispánicas a “subculturas iletradas”, arrebatándole así a lo indígena sus “patrones propios de expresión” (p. 13). Tal operación empezó por los conquistadores que deshicieron las materializaciones culturales prehispánicas, luego recurrió a los evangelizadores que desautorizaron y sofocaron las creencias autóctonas, continuó con los gobernantes que intentaron sencillamente borrar a los indígenas y finalmente se valió de los modernos intelectuales que subestiman o desestiman los conocimientos de los pueblos originarios. Tenemos aquí, en el último acto, lo que Spivak (1988) denominó “violencia epistémica” por la que se “descalifican saberes que se juzgan inadecuados a su tarea o insuficientemente elaborados o bajo el nivel requerido de cientificidad” (p. 76). Es así también como se invalidan las sabidurías ancestrales y se calla lo indígena dentro y fuera de nosotros. El resultado, señalado por la misma Spivak (1988), es que despojamos a lo colonizado, a lo indígena, de sus medios para expresarse, “representarse” a sí mismo y “hablar por sí mismo” (pp. 71-73, 104).

Después de que la operación represiva por la que se le impide a lo indígena representarse y hablar por sí mismo, llega el turno de la operación impositiva por la que lo europeo, en los términos de Stuart Hall (1990), se torna “demasiado presente” y se pone a “hablar sin parar” (p. 232). La palabra de los colonizadores viene a llenar el vacío dejado por el forzado mutismo de los colonizados. Así, como diría Quijano (2011), en el lugar de las “expresiones-objetivaciones propias impedidas”, tenemos las “expresiones-objetivaciones ajenas impuestas” (p. 18).

Lo ajeno europeo que se nos impone es tan particular como lo nuestro, pero se ostenta falsamente como universal. Aparece como un universo en el que se incluyen todas las particularidades culturales, incluida la nuestra, desde luego. Sin embargo, como lo ha señalado el mismo Quijano (1992), en esta falsa universalidad no hay lugar para nosotros como “sujetos”, sino tan sólo como “objetos” con los que no tiene sentido comunicar ni intercambiar ideas en una relación horizontal (p. 16). Nosotros no somos aquellos con los que se habla, sino aquellos de los que se habla. Es así como se nos objetiva y se nos priva de nuestra subjetividad.

Somos anulados como sujetos, como interlocutores, como personas. Somos “cosificados”, como diría Césaire (1955, p. 23). Nos convertimos en cosas, en objetos del otro sujeto, objetos que forman parte de su objetividad, la cual, además, como lo ha notado Fanon (1961), “siempre está dirigida contra el colonizado” (p. 75). Tan sólo se nos permite vivir como objetos que se mueven a pesar y a contracorriente de una realidad objetiva que no es la nuestra y que nos empobrece, nos hambrea, nos enferma, nos priva de medicamentos, nos margina de la cultura, nos impide cualquier libre circulación por el mundo y finalmente nos hunde y nos ahoga. Ni siquiera podemos protestar porque se nos ha escamoteado la subjetividad para hacerlo y porque al hacerlo no seríamos nosotros mismos los que nos expresaríamos y objetivaríamos, pues nuestra expresividad y objetividad no son propias, sino ajenas.

Lo ajeno es como una cárcel en la que lo nuestro se encuentra encerrado e incomunicado. Lo propiamente latinoamericano tan sólo puede expresarse y objetivarse a través de lo europeo y estadounidense. Esto enajena irremediablemente al sujeto. Nos aliena en lo ajeno. Hace que seamos ajenos a nosotros mismos, extraños para nosotros, otros que lo que somos. Nuestra enajenación es la consecuencia inevitable de lo que Shohat (1992) ha descrito como la “hegemonía asfixiante” de lo occidental (p. 111), esa hegemonía que también ha sido cuestionada por Quijano (2011), quien se refiere a sus efectos subjetivos de “alienación, imitación y simulación de lo ajeno” (pp. 22-23).

Explotación y división internacional del trabajo

El proceso colonial por el que simulamos e imitamos lo ajeno, por el que nos enajenamos en lo que no somos, es una condición de posibilidad de aquel otro proceso igualmente dañino por el que somos desvalorizados. Nuestra desvalorización tan sólo es posible por la enajenación por la que somos incluidos en una escala de valor que nos es ajena. En una escala que no es la nuestra, que no corresponde a lo que somos, lógicamente corremos el riesgo de ser inferiores a quienes sí corresponden a la escala y la han elaborado en función de lo que son. De ahí que puedan superiorizarse y al mismo tiempo inferiorizarnos al emplear su medida para evaluarse y para evaluarnos. La medida puede ser la de su inteligencia o sus habilidades intelectuales, pero también la de su éxito económico, la de sus logros culturales y cualquier otra con la que han logrado convencernos de nuestra inferioridad. Todos estos criterios evaluativos son ajenos a lo que somos y no pueden evaluarnos sin devaluarnos.

Puede comprenderse que nuestro valor sea tan bajo cuando renunciamos a ser los originales de lo que somos y optamos por ser vulgares imitaciones de originales europeos o estadounidenses. Es también comprensible que el valor de los originales sea mayor que el de sus imitaciones en América Latina. Esta diferencia de valor no es tan sólo porque la imitación deba devaluarse al enajenarse, al ser algo ajeno a lo que es, al perder el valor intrínseco de su propia originalidad. La diferencia de valor entre el original europeo y su imitación latinoamericana es también por causa de la perversa lógica del mimetismo colonial que Homi Bhabha (1984) elucidó magistralmente: el colonizado es “casi el mismo” que el colonizador, pero “no del todo”, así que aparece como una parte del colonizador, como una “presencia parcial” (pp. 126-127). El valor de esta parte es lógicamente inferior que el valor del todo. Se nos condena entonces a ser partes de lo que no somos al tiempo que se nos impide ser todo lo que somos.

Nuestro ser no tiene cabida en el sistema capitalista globalizado. Lo que sí tiene cabida en este sistema es la parte del otro a la que somos reducidos. Esta parte sí que puede ser incluida como tal, inferiorizada por su parcialidad y explotada por su inferioridad. Se le puede pagar menos porque se le considera menos, y se le considera menos porque aparece como un trozo de quien es más.

Para que uno sea tan sólo un pedazo del otro, basta negarse a compartirle toda la cultura del otro, como se hace al impedirle el acceso a una buena educación, formación e información, después de haber destruido su propia cultura, sus propias opciones educativas, formativas e informativas. Es así como el otro nos impide ser todo lo que somos y después nos reduce a ser una parte de lo que él es, una parte que le será muy fácil, al final, devaluar, dominar y explotar. Esto lo comprendió muy bien Albert Memmi (1957) y por eso advertía que “para mejor dominar y explotar” al sujeto de las viejas colonias de África, Asia y América Latina, se le “relegaba fuera del circuito histórico y social, cultural y técnico”, de tal modo que “no adquiría nuevos saberes ni tampoco una nueva cultura” después de que “su propia cultura, su propia sociedad y su propio saber-hacer habían sido gravemente afectados” (p. 131).

Lo que tenemos, en suma, es un proceso colonial complejo por el que se aniquila nuestra civilización y se nos margina de la cultura dominante para ponernos en una situación de incultura en la que podamos fácilmente ser dominados y explotados. Este proceso hace posible que haya tanta mano de obra tan sumisa y tan barata en las naciones latinoamericanas y en otros países víctimas de la violencia colonial. Después de todo, alguien debe hacer el trabajo sucio. Alguien debe ser explotado no sólo para sostener el nivel de vida y de ingreso del primer mundo, sino también, primeramente, para confirmarle a ese primer mundo el sentimiento de superioridad que le hace arrogarse el privilegio de explotar al resto del mundo.

Ya pudimos apreciar el grado cero de la explotación en la forma elemental en que se explota la inferiorización del otro para la propia superiorización. Una vez que el otro se ha superiorizado y que nos ha inferiorizado a nosotros, convirtiéndonos en un pequeño fragmento de él, este fragmento puede ser explotado sin dificultad. Se le explotará, por ejemplo, al concebirlo como un trozo de mente que tan sólo es capaz de hacer un trabajo manual demasiado sencillo, como el de la maquila, y que por ello no merece un salario como el de quienes efectúan un trabajo mental sumamente complejo. Esta división del trabajo se vuelve internacional y convierte a Europa, según la expresión de Aníbal Quijano (1992), en “cerebro del organismo total” (p. 18).

Asiáticos, africanos y latinoamericanos, realizando su labor manual en las fábricas, se convierten en los cuerpos de las mentes europeas y estadounidenses que llevan a cabo su faena intelectual en universidades, oficinas y laboratorios. Aun cuando sea verdad que nosotros latinoamericanos también trabajamos con ideas, el trabajo que hacemos tiene un carácter más bien manual: es un trabajo de simple manipulación de las ideas concebidas en otras latitudes, como se comprueba fácilmente al observar el desarrollo actual de la ciencia en América Latina. Esta división del trabajo es correlativa de la explotación. El cuerpo es explotado por la mente, lo que no significa, desde luego, que la mente descanse mientras el cuerpo trabaja. Los europeos y los estadounidenses, junto con sus agentes coloniales nativos en otros países, deben pensar incansablemente, en efecto, para explotar de la mejor manera los cuerpos y las tierras de los demás habitantes del planeta. Es así como pueden gozar de esa enorme opulencia que Fanon (1961) describía sin ambages como una riqueza “proveniente del suelo y el subsuelo de los países subdesarrollados, construida sobre la espalda de los esclavos, nutrida de la sangre de los esclavos” (p. 94)

Subdesarrollo y culpabilización

La inferiorización del sujeto no sólo interviene a priori para posibilitar la explotación de su trabajo, sino que puede también servir a posteriori para excusar la misma explotación. Explotar lo inferior, lo subdesarrollado, puede justificarse incluso como un medio para desarrollarlo, para volverlo superior. Sin embargo, como lo han demostrado los teóricos de la dependencia, entre ellos Ruy Mauro Marini (1973), la explotación tan sólo sirve en realidad para subdesarrollar al explotado, según la famosa expresión de Walter Rodney (1972).

Se nos ha subdesarrollado al desarrollar el capitalismo. Este desarrollo no ha sido un desarrollo sino de nuestro subdesarrollo. Como alguna vez lo advirtiera Jacques Lacan (1971), el subdesarrollo es lo “producido por la extensión del reino capitalista” y al mismo tiempo “la condición del progreso capitalista” (p. 37). El avance del capitalismo, el desarrollo que se nos ha impuesto, se ha hecho a costa de nosotros, oprimiéndonos, aplastándonos, hundiéndonos con el peso de nuestro propio desarrollo.

Que se nos haya subdesarrollado no ha impedido que se nos acuse de nuestro subdesarrollo. Seríamos responsables de seguir siendo subdesarrollados a pesar de todo lo que se nos habría desarrollado, como si este desarrollo no fuera exactamente el que debe ser para endeudarnos, para explotarnos, para mantenernos en el subdesarrollo, en la dependencia, en la subordinación económica, en la nueva situación colonial en la que se nos aprisiona. Se nos empobrece y luego se nos incrimina por nuestra pobreza. De igual modo, se nos impone colonialmente un consumo contaminante y devastador para el planeta y en seguida se nos responsabiliza de nuestra contaminación y nuestra devastación del planeta. Es así como se nos daña doblemente al culpársenos de todo el daño que se nos inflige.

Como hemos visto, se nos crea de modo violento, se confunde nuestra existencia misma con la violencia, y luego, con una dosis de violencia adicional, se nos culpa de ser nosotros los violentos, como si lo fuéramos ex nihilo, al vacío y en libertad. Se hace como si nuestra violencia no fuera una expresión de la violencia colonial que nos constituye. Se olvida lo que se nos ha hecho ser y se nos culpa de serlo.

Se confirma lo que ya nos decía Fanon (1961): que el colonizado es el sospechoso de todo crimen, el “presunto culpable”, quizás porque también es visto como el “mal absoluto”, como un “elemento corrosivo”, como un “depositario de fuerzas maléficas” (pp. 44-54). Es exactamente así como se nos ve cuando nos convertimos en los migrantes que alcanzan a entrar en las fortalezas de los países ricos. Es también así como somos vistos por un sector del imperio colonial, el identificado con Salvini, Orban, Trump y otras figuras de la nueva ultraderecha, que nos culpa de todo lo que su imperio nos ha hecho mientras niega el cambio climático y organiza jubilosamente la aniquilación total de nuestro mundo.

CONCLUSIÓN

Los enormes daños causados en el mundo son indisociables de los daños no menos enormes infligidos al sujeto. Estos daños subjetivos podrían ser la condición de los objetivos. ¿Acaso no se necesita de alguien tan dañado como nosotros para destruir el mundo como lo estamos destruyendo?

La destrucción del mundo suele imputarse a la humanidad entera. Se olvida que hay seres humanos de otras épocas y otras culturas que han sabido vivir en armonía con el mundo. Fue el caso de los pueblos originarios americanos, al menos antes de su colonización, antes de que se les dañara, de que se nos estropeara hasta el punto de convertirnos en seres tan destructivos y autodestructivos como el sistema capitalista del que somos las expresiones subjetivas, al igual que los europeos y los estadounidenses o los chinos y los japoneses. Todos trabajamos ahora para destruirnos y destruir el mundo, pero no fue siempre así. No fue así antes de que hayamos aprendido a ser eso atroz que tenemos que ser en el capitalismo global que le debemos a Europa.

Después de haberse insistido tanto en todo lo beneficioso que se debe a la civilización europea, quizás ya sea momento de empezar a poner el acento en lo demás, en lo pernicioso, en lo destructor y autodestructor, en lo contaminante y mortífero, en aquello tan enfermo que se ha vuelto ya normopático en la sociedad planetaria. La extrema degradación de la tierra y de la humanidad tendría que hacer al menos que uno se preguntara si ha valido la pena globalizar ese monstruoso modelo subjetivo europeo que es el sujeto del capitalismo. Además de su devoración colonial de las demás culturas, este monstruo nacido en Europa se ha volcado sobre el planeta y lo está devorando a una velocidad vertiginosa. Muy pronto no quedará nada o casi nada. Las ruinas dejadas por la colonización europea ya no serán tan sólo nuestras edificaciones prehispánicas, sino los restos inertes de todo lo vivo que aún hay en el mundo.

REFERENCIAS

Ananta Toer, P. (1975). This earth of mankind. Londres: Penguin.

Anónimo (1528-1585). Visión de los vencidos. Ciudad de México: UNAM, 1980.

Anónimo (1793). El libro de los libros del Chilam Balam. Ciudad de México: Editores Mexicanos Unidos, 2015.

Bhabha, H. (1984). Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse. October 28, 125-133.

Césaire, A. (1955). Discours sur le colonialisme. París: Présence Africaine, 2004.

Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. París: Seuil, 2009.

Fanon, F. (1961). Les damnés de la terre. Paris: Découverte, 2002.

Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños, 2018.

Freud, S. (1914). Recordar, repetir y reelaborar. En Obras completas, volumen XII (pp. 145-158). Buenos Aires: Amorrortu, 1998.

Guamán Poma de Ayala, F. (1615). Nueva Crónica y Buen Gobierno. Lima: Dátiles, 2014.

Hall, S. (1985). ¿Cuándo fue lo postcolonial? Pensar el límite. En S. Mezzadra (comp.), Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales (pp. 121-144). Madrid: Traficantes de Sueños, 2008.

Hardt, M. y Negri, A. (2000). Imperio. Barcelona: Paidós, 2005.

Lacan, J. (1971). Le séminaire. Livre XVIII. D’un discours qui ne serait pas du semblant. Paris: Seuil, 2006.

Las Casas, B. (1542). Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Madrid: Tecnos, 2004

Lenin, V. I. (1916). Imperialismo: la fase superior del capitalismo. Madrid: Taurus, 2012.

Lumumba, P. (1959). Africains, levons-nous! París: Points, 2010.

Mariátegui, J. C. (1928). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Amauta, 1989.

Marini, R M. (1973). Dialéctica de la dependencia. Ciudad de México: Era.

Marx, K. (1867). El Capital I. México: FCE, 2008.

Mbembe, A. (2013). Critique de la raison nègre. París: La découverte, 2015.

Memmi, A. (1957). Portrait du colonisé. Portrait du colonisateur. París: Gallimard, 1985.

Mignolo, W. (2017). Colonialidad y sujeción: clasificación, identificación/desidentificación, sociogénesis. En M. A. Castañola y M. González (coord.), Decolonialidad y psicoanálisis (pp. 35-48). Ciudad de México: Navarra.

Páramo Ortega, R. (1992). El trauma que nos une. En El Psicoanálisis y lo social (pp. 65-92). Valencia: Universidad de Valencia.

Paz, O. (1950). El laberinto de la soledad. Ciudad de México: FCE, 1977.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad”, en Perú Indígena 13(29), 11-20.

Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder y subjetividad en América Latina. En M. A. Castañola y M. González (coord.), Decolonialidad y psicoanálisis (pp. 11- 34). Ciudad de México: Navarra, 2017.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (pp. 285-327). Buenos Aires: CLACSO.

Ramírez, S. (1977). El mexicano. Psicología de sus motivaciones. Ciudad de México: Grijalbo.

Rodney, W. (1972). How Europe Underdeveloped Africa (1972). Washington: Howard University Press, 1982.

Shohat, E. (1992). Notas sobre lo postcolonial. En S. Mezzadra (comp.), Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales (pp. 103-121). Madrid: Traficantes de Sueños, 2008.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In P. Williams and L. Chrisman (eds), Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader (pp. 66-107). New York: Columbia University Press, 1994.

Telles, E. (2014). Pigmentocracy: Ethnicity, Race and Color in Latin America. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Por David Pavón-Cuéllar

En libro: Sujetos y contextos de las violencias en América Latina. Aportes teóricos y evidencias empíricas (pp.27-53). 2020. Editorial: Ciudad de México: Grañén Porrúa y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Ilustración cabecera: Detalle de Mural de Diego Rivera sobre la Conquista de México. Palacio Nacional de la Ciudad de México.