La delicadeza del psicoanálisis con los niños consiste precisamente en su capacidad de mostrar la co-dependencia entre el trauma infantil y la vida adulta, sin implicar nunca que la subjetividad que hay en los niños sea algo «autónomo». Los niños están en el centro de la obra de Freud: «Pegan a un niño»; «El hombre de los lobos»; «El hombre de las ratas»; el famoso sueño sobre el niño moribundo y el padre que lo vela; el caso de Dora, que era una niña cuando experimenta el paso al acto frente a un deseo que, paradójicamente, no se desea, etc. Freud nunca supuso que los niños eran «autonomizables» de una vida de conjunto, inmanente, que se estructura como inconsciente. Que el inconsciente sea eterno quiere decir, precisamente, que el niño está (y no está) en él.

Por eso parece tan adecuada la definición de la pedofilia que el psicoanálisis lacaniano llegó a insinuar en una lectura, de nuevo, descarnada pero delicada y generosa: constituye un arrasamiento de la subjetividad. El único goce que hay en un intercambio pedófilo es el goce del sujeto articulado simbólicamente, el que «sabe» lo que desea, y el que vive ese saber cargando con la culpa. La ingenuidad «antifreudiana» consiste, precisamente, en la creencia de que ese deseo podría ser flujo puro, podría ser libido sin estructuración simbólica.

Simbólicamente, un niño es un niño y eso el perverso lo sabe. Todo su deseo está articulado en torno a esa prohibición simbólica que, sin embargo, en su acceso proporciona un goce adicional proveniente del sentimiento de culpa. Allá los fantasiosos que creen que se puede vivir sin culpa, sin miedo: esa moralina travestida de anti-moralismo, ese tremendo «deseo» de convertir la política en una «ética de la transgresión» está en las antípodas del análisis y por eso percibimos (después de leer a Freud y Lacan) una incompatibilidad creciente entre los discursos que consagran el deseo a la liberación y el discurso del psicoanálisis, que es capaz de ver el deseo cercado. El lenguaje no es la casa del ser, sino del deseo. No hay deseo fuera de ese cerco simbólico en el que se inscribe. Por eso, en una paradoja pocas veces vista en la historia de la moral, los sujetos «deconstruidos» que llaman a amar sin celos, sin culpas, sin romance, etc., se convierten en los más moralistas de todos. Le exigen al otro una cuota de auto-eliminación sádica: en vez de proponer una vía para lidiar con el «límite que rompe el deseo» (qué frase tan buena de un montevideano), le dicen sin más que su deseo está mal. Que se busquen otro, o que eviten desear—que se conviertan en ese sujeto asexuado que, en la esquina de su aislamiento, está destinado al suicidio social.

La tesis publicada en la Universidad de Chile es un ejemplo de la pérdida de delicadeza en un lenguaje académico ontológico que dignifica al deseo más allá de cualquier falta. Casi por un atractivo, casi por una pura adicción al acopio lingüístico que proporciona un término. Asimismo, dignifica la transgresión sin interrogar la naturaleza dialéctica del límite que se transgrede. Convierte al perverso en héroe sólo porque está en los límites de una sexualidad «normal» identificable. Lo que Freud vio no fue la existencia de una sexualidad normativa, victoriana, al lado de una sexualidad anormal y perversa. Esta división simplona del mundo del deseo en dos mitades no le cabe al psicoanálisis. Lo que el psicoanálisis hizo, si se puede simplificar así, es mostrar el corazón perverso de todas las normalidades, el malestar salvaje en la cultura.

La consigna de la «Ética del psicoanálisis», legible en el seminario VII de Lacan, consiste precisamente en «no ceder en su propio deseo». Por ese gesto de renuncia es que Lacan implica que estamos lejos de «toda formulación de una disciplina de la felicidad». El psicoanálisis no está destinado a hacer el bien: no porque busque «normalizar», sino porque enseña que en el núcleo del deseo hay algo que es inaceptable para el sujeto, algo que tiende a su propia destrucción. Se trata, como es sabido, de la pulsión de muerte.

El problema de la tesis en cuestión, sin embargo, está más allá de los alcances de la obra de Freud y Lacan: se trata de algo más problemático, del orden de las ideologías. Los términos que trasuntan en la imaginación universitaria suelen cruzar las barreras del «campus» en la medida en que, precisamente, las capas medias se entrenan a partir de ellos. Los ejemplos sobran: la idea de “micro-agresión” fue empleada por primera vez en Harvard en los años 70’; los conceptos surgidos del feminismo académico han tenido alta resonancia en círculos militantes, etc. Pero, precisamente porque ese acopio conceptual y esa ecología lingüística teje su influencia en segmentos profesionales y relativamente educados, promueve sin quererlo un conservadurismo popular en torno a las tradiciones y las costumbres. No es (una vez más) que el pueblo sea “conservador” y los profesionales “progresistas”: es que el progresismo obrero sucede en un paralaje inaccesible al campo conceptual universitario, y, en un movimiento de auto-conservación inherente, rechaza los nuevos términos.

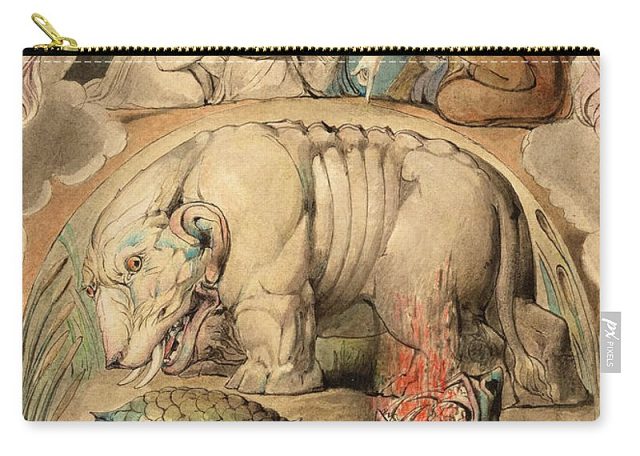

Es un estupor interno a las tensiones con las que el pueblo simboliza su deseo y sus transgresiones, otra formulación del malestar en la cultura. Precisamente en la medida en que interpreta la multiplicación neoliberal de su propio deseo como un cambio de época, y no como el patrimonio de un segmento ilustrado y universitario, la clase media pierde sus batallas progresistas frente a un gran behemoth poco cultivado—el pueblo del rechazo. Parte de este imaginario de la derrota mesocrática es el propio comunicado emitido por la Universidad de Chile, que dice que la tesis consistiría en un cúmulo de reflexiones “puramente teóricas”. Algo puramente teórico es algo que no está al alcance de las masas, algo que puede resguardarse, que puede conservar su autonomía. La torpeza del término con el que se intenta enmendar el error consiste acaso en la idea de que lo puramente teórico no instituye de por sí algún tipo de práctica. Y una bien rechazada por un antiintelectualismo de masas perfectamente razonable.

Hoy día, apoyándose en esa derrota histórica de la ecología conceptual mesocrática, los sectores reaccionarios van a aprovechar la escena para asaltar la autonomía universitaria y exigir una intervención de los poderes del Estado sobre una universidad que, con todo, ha resistido los embates de la intensa neoliberalización de las últimas décadas. El problema es que la universidad no tiene posibilidades de defenderse si no trata con delicadeza las materias que promete aclarar y problematizar. Si, en cambio, accede a la vieja pulsión mesocrática, ahora travestida bajo un lenguaje antiedípico y supuestamente liberador (ya bastante viejo también, para ser honestos), de decirle al bajo pueblo cómo desear y cómo liberarse de su propio deseo “patriarcal” (por ejemplo), está destinada a ser asediada desde todos lados. Hasta convertirse por fin en el campus digital que distribuye credenciales al son de algoritmos y plataformas de optimización de la explotación laboral, con el que sueñan los sacerdotes del neoliberalismo del siglo XXI.

Por Claudio Aguayo