Kent, de los más suaves, esa era la marca de cigarros que fumaba. Concientemente dosificaba su dosis de veneno. Millán, me decía que “fumar era devolver el aire a los dioses”, mientras “matábamos” una cola en el parque Diego de Almagro. Les devolvió algo más que el humo.

Mantuve una relación muy cercana con “Zonaglo LLamín” – gustaba de hacer anagramas con su nombre – o así desearía verla. Durante años lo sentí como un faro: leer y releer “Virus” fue advertir otra forma de escribir poesía, hablar con él y asistir a sus talleres me habrían hojas de conocimiento. Pese a eso, era un hombre humilde, la soberbia no cabía en sus palabras.

Era en tardes de invierno, mientras cerrábamos semestres, que nuestra amistad se fraguó. Se deprimía en esa estación, y lo acompañaba a combatir sus demonios; apertrechados de nicotina y alcohol. Tenía una gran capacidad de observación y asombro, lo veía detenerse en pequeños objetos y reflexionar; también era hombre de acción y grandes “perfomances”, como orinar a pasos de La Moneda, ante un paco. Todo un punk, que escuchaba a Grateful Dead.

Por circunstancias, nuestros encuentros se hicieron más distantes en el tiempo. Luego de más de una década de mutismo editorial parió “Claroscuro”. Lo entrevisté, se veía bien, me dedicó un ejemplar. Un par de veces más nos vimos. No importaba el lapso, siempre era gratificante compartir con él.

Me llamó para el lanzamiento de “Autorretrato de la memoria”, el segundo volumen de su trilogía iniciada con “Claroscuro” y que finalizará con la edición póstuma de “Gabinete de papel”. Estaba mucho mejor y con “chupamedias” cercándolo. Se aproximaba el Altazor.

Millán veía la poesía como una labor absorbente, y no como fuente de inspiraciones casuales. Fustigaba el actual panorama local. A los premios no les asignaba mayor trascendencia. Una vez me expresó, que “la fama de autores o intelectuales era similar a las alzas y caídas de las acciones de empresas en la bolsa de valores”. Especulación capitalista.

Millán también practicaba poesía visual o plástica. Los clasificaba como “Archivos de Zonaglo”, tuve la suerte de verlos e incluso ser testigo de su facturación: Una tarde, llegué a su departamento y el vate se encontraba tirado en el suelo con una lata de spray aplicándola sobre unos ficheros en los cuales colocaba unos soldados de plástico. Dejando la imagen de estos en ellas.

Incrédulo, mire su juego. Millán se rió como un niño atrapado en una maldad. Luego me mostró parte de sus ficheros, tenía una serie llamada “Los Tinteros de San Jerónimo” (traductor de la Vulgata). Había coherencia entre su obra escrita y visual: obsesión por los objetos, incógnitas que plantean, revelar una ausencia. Todo eso plasmado con anotaciones casuales de nombres, teléfonos, puestos sobre ficheros y cajas de aspirinas.

Cinco. ¡Cinco! días antes de su muerte, me enteré del cáncer terminal: de sus tres meses cómo mínimo de vida, de que ya no estaba en la “Cueva del Oso” de Eleuterio Ramírez y que el viaje a la incertidumbre lo zarparía en el “muelle” de Puerto de Palos, al lado de su compañera. No tuve cojones hasta el viernes en la noche: “Lo llamaré el lunes”, me dije. Jaque Mate, la muerte siempre gana.

Fui a su funeral. Un montón de recuerdos me invadieron: Aquella gran jornada etílica que tuvimos en “Las Tejas”, y su fascinación con un mural del local; las clases de Literatura y Arte Pre – hispánica, tenía una gran obsesión sobre las antiguas culturas; cuando abrazaba a los “amigos” árboles; el libro de Kropotkin que me trajo de Córdoba; todas las conversaciones que tuvimos: Atesoro cada una de las palabras y gestos. Se podría haber muerto Zurita, Fuguet, De la Parra, Pinochet, algún político, maldecía, mientras llevaban su ataúd para ser cremado. La muerte es un perverso azar.

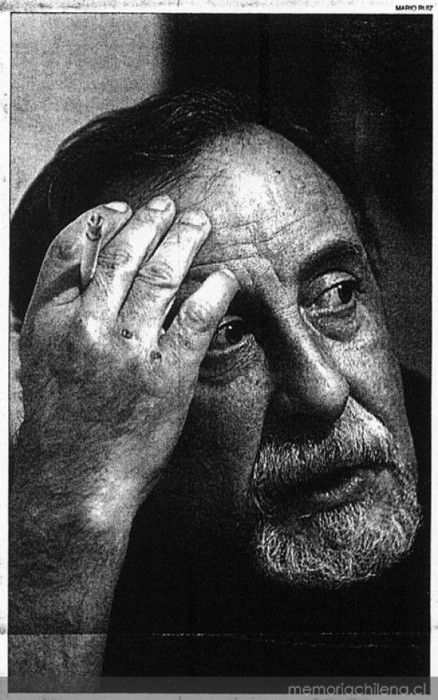

«El poeta y yo»

Por Ricardo V.

Publicado en Revista Fakxion N°8, diciembre-enero 2006

*********************************

Fumando humo de espinas. Fumo, toso, sangro

Comencé a leer “Veneno de escorpión azul” mucho tiempo de spués que me lo obsequiaron. “Recibe este libro como luz en tu vida, como esa luz oscura que acompaña nuestros pasos, esa luz indispensable”. La dedicatoria –que así se iniciaba- me auguraba una historia que, miedoso, no quise conocer ahí, aunque ya sabía su final. Aunque poesía deseada, no logró romper la lista de espera, la saturación textual acumulada con los días fugaces.

Vine a retomarlo concienzudamente años después. Los caminos y paisajes de la vida transformaron el registro de los últimos meses de vida de Gonzalo Millán en mi compañía durante un tiempo personal también mortuorio, que luego fue un tiempo de vida; porque cuando no se muere de inmediato, la mismísima posibilidad del fin aparece como un nuevo giro, quema como balde de agua fría y remece como el maremoto una barcaza.

Más allá de la intriga miserablemente humana que puedan generar las confesiones y reflexiones de un enfermo terminal, que se aferra a la finitud de la vida con lúcida resignación y un mar de preguntas, un libro como ese nos penetra en cuanto cercanía o lejanía en un punto de nuestra propia vida con la muerte. Para mi era una muerte falsa, y lo que hube de hacer fue retroceder hasta el punto cero y renacer, antes de volver a morir de nuevo.

Iniciada su escritura dos semanas después que Millán se enterara que estaba enfermo de cáncer, sus más de 300 páginas transitan por el devenir ausente de un poeta que se vuelca hacia la reflexión cotidiana, del pasado y presente, de la vida que no volverá y cuyo fin es inminente. Doce días antes del final, dejó su escritura, cuando no pudo o no quiso más; porque en él encontramos pasajes profundamente estremecedores, pero que nunca buscan la compasión, en un ejercicio más de estoicismo que de redención.

Luego de acercarme a sus hojas, comprendí que la agonía expresa de Millán, la llevaría al ritmo de mi propia agonía, o viceversa. Fui digiriendo cada reflexión, cada confesión, con tranquilidad, tratando de hacer todos los nudos, hurgando en los significados, como solemos hacer con las acciones de creatividad humana que más nos interesan.

Para eso había que ir despacio, o al ritmo en que las células cancerosas corrompen el cuerpo hasta un gran tumor.

Entre punteos cotidianos surgidos desde la nebulosa del THC terapéutico, Millán se daba espacio para, en un comienzo, cuestionarse casi airado: “¿Contra quien volverme enfurecido por el despojo de mi vida, a quién reprochar la interrupción del hilo del relato? Toda queja puede parecer injusta, todo lamento una debilidad, toda confesión una cobardía”.

Días más tarde, en otra jornada de escritura y enfermedad, se daba -y me daba- un respiro: “Tengo que aprender a no maltratarme y a quererme en el poco tiempo que me queda. Debo conseguir una tregua, suspender las hostilidades. Firmar un tratado con sangre examinada. Creo que pediré ayuda a Buda”.

Y así, mientras avanzaba en su último camino, probablemente a ningún lugar, había espacio para maravillarse con el canto de un pájaro, la cordillera despejada luego de una lluvia invernal, la fuerza para ir por un periódico y cigarrillos. Ya se había dejado ser lo que ser era, ahora había que llamar a asamblea con los pasajeros de la entraña e intentar describir -o esa altura definir- lo que se presentaba más allá de la voluntad.

“No te aferres a lo que fuiste y ya no eres. El cambio que te despedaza te muestra algo que no quieres ser, que te niegas a ser”, me decía el poeta moribundo, y yo no sabía que pensar, pero algo pensaba, sintiendo que no había que pensar, porque nunca hay calma.

Pasaron los meses y la enfermedad tiñó el futuro y la esperanza color alquitrán: “Que haga y deshaga, que haga conmigo lo que quiera la puta maldita”, decía, y yo me repetía casi como oración dolorosa. Si comparaba mi dolor con el del poeta, mis llantos no eran sino el de un niño sin teta, el de un hombrecito enfrentado a si mismo, sin armas. Los suyos eran los gritos silentes de un hombre atrapado entre el escepticismo y la frustración, en la deriva de los actos inexplicables y la más dura prueba que ofrece la vida aún vivida.

“Al cambiar los dolores cambian los placeres”. Yo sobreviví. Millán no. Pero esa dicotomía presencia/ausencia es engañosa al calor de sus palabras, arquitectura mítica que soportará el paso del tiempo, eco de la potencia, del pequeño triunfo y del gran fracaso de la humanidad, insignificantemente arrogante.

No se a que hora murió. Espero que haya sido a la hora del crepúsculo, cuando se incendia el horizonte, el ceibo enciende sus lámparas, cuando el mar se oculta en las tinieblas, en la barca náufraga del sol.

* Gonzalo Millán murió de cáncer el 14 de octubre de 2006, poco antes de cumplir 60 años

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano