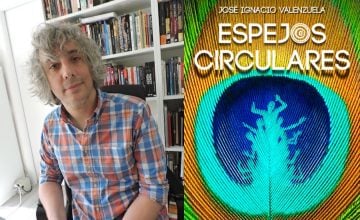

Rodrigo Ramos Bañados (Antofagasta, 1974). Es periodista y escritor. Ha publicado las novelas Alto Hospicio, Pop, Namazu y Pinochet Boy. En los próximos meses publicará la novela Ciudad Berraca, una historia sobre la inmigración de colombianos en Antofagasta.

Hoy para Cuentos Ciudadanos, el autor nos ha cedido el relato inédito «El candado», el cual pertenece a un libro titulado Flotantes y próximo a ser publicado.

(Imágen: «The machine», Francis Picabia)

El candado

Encontré a una de las mujeres aseando con inusual esmero mi habitación. Cambiaba las sábanas. Medio agachada, pues recogía un calcetín, me saludó con tono seco, sin mirar. De inmediato entendí que en la hoja de papel doblada sobre la mesa de mimbre ―que hacía de centro del pequeño living―, estaba la razón de la molestia. Caminé hacia la mesa pisando más fuerte de lo habitual. El parquet crujió como de costumbre. Abrí el papel. Leí. Me había equivocado. No advertí que estas mujeres se enfurecerían tanto por dejar entrar a una amiga a la habitación.

Llevaba dos meses viviendo allí y no me había aprendido los nombres de las señoras. No me aprendo los nombres de las personas que no significarán nada en mi vida y éste podía ser el caso. Estaba en un período de transición hasta arrendarme algo propio.

Una era más vieja que la otra y la más vieja, la madre, era la que ponía las reglas de la casa y a quien yo le pagaba en efectivo, pues no usaba tarjetas. Ellas sabían de mí por lo que les conté al principio y por las cosas que tenía en la habitación. Ya sabían, por ejemplo, que era desordenado. El dinero que cancelaba incluía el aseo. Ya sabían que manchaba con la bolsa de té los manteles o que gastaba más servilletas de lo habitual. El servicio incluía el desayuno.

Cuando llegué les dije que tenía una esposa y una hija lejos, en el norte. Me miraron. La más vieja proyectó que alguna vez traería a la niña y me preguntó la edad. Le dije: tres años. Sin verme a la cara, dijo que prefería que la niña permaneciera en la habitación cuando llegara con su madre. Eso fue como un puntapié.

Le expliqué de mala gana que si venía sería por un tiempo corto, algo así como un fin de semana, y que pasaríamos en la calle, paseando. Le pregunté si mi hija podía salir al jardín, pues cuando abriera la cortina se tentaría con el pasto para correr y jugar.

Me contestó que por nada del mundo abriría el candado. Otro golpe bajo.

Lucy, mi amiga, me dijo que el candado era ridículo. Pensaba lo mismo cuando abría la cortina para que entrara luz a la habitación. El candado era ridículo para lo que pagaba. Podría abrir la puerta y el aire entraría, sería agradable en esas horas de la tarde cuando el sol abrigaba el dormitorio y provocaba una atmósfera pesada. Podría leer sentado, afuera, viendo los barcos que entraban y salían del puerto. Podría respirar.

Pensé que las abuelas temían que les robaran.

Lucy, mi amiga, era profesora y no pasaba por un buen momento. Desde que la echaron del colegio donde trabajaba por denunciar a una apoderada que maltrataba a su hijo, padecía de insomnio. Era un colegio de curas, para familias con dinero de Viña del Mar, donde el apoderado valía más que el profesor. Por lo menos esa impresión me quedó después de lo que le sucedió a mi amiga.

Llegamos de madrugada a la casa, medio bebidos. Hicimos el menor ruido posible. Cerramos la puerta. Ella se metió a la cama con ropa y yo me puse el pijama.

Y apagamos la luz.

Lucy despertó temprano. No durmió bien, me diría después, por efecto de mis ronquidos. Abrió la puerta despacio. No había nadie. Casi flotando fue al baño. A los minutos regresó. Encendimos el televisor para hacer bulla. Luego me pidió el computador.

Lucy sonrió cuando vio una página pornográfica dentro de los favoritos. Reconoció su preferencia por la actriz Tory Lane y por el actor Roco Siffredi. Le pregunté si conocía a Remy Lacroix. No, me respondió. Busqué a Tory en Google, sin que se enterara. Lucy hasta se parecía un poco. Lucy tenía el pelo negro con melenita, era delgada de rostro, nariz fina y larga, ojos algo rasgados, pequeños, pocas cejas, que al combinar con alguna expresión se transformaban en una línea recta que endurecía su rostro.

Antes habíamos salido a bailar a La Máscara y luego, ante la posibilidad de ir a dejarla de madrugada a su departamento que está bastante lejos, justo donde termina Viña del Mar y comienza el camino a Quilpué, le dije que se quedara en mi habitación. Y subimos al cerro Concepción.

No metimos ruido, le aclaré con cierta expresión risueña. La otra mujer, la más joven, la hija, la de la voz suave, la de ojos penetrantes, la que me ofrecía huevos fritos con pimienta en las tardes, la que decía tener cierta sensibilidad para adivinar el destino, la que fumaba, la más amable, se dispuso en las afueras de la habitación con el palo de escoba, en una actitud vigilante. Mis reacciones le eran desconocidas a pesar de las semanas que llevaba acá. Eso, quizás, la asustaba.

-Me voy a fin de mes -respondí con lentitud.

-Usted conoce mis problemas económicos, pero si quiere irse, es decisión suya -me dijo la más vieja que se parecía a la abuelita de Piolín, marcando las palabras al igual que las veces que hablamos de dinero.

“Para eso está un motel”, había escrito en el papel.

Me quedó dando vuelta esa frase del segundo párrafo de la carta. Antes de cerrar la puerta, mi amiga cruzó una mirada con la de ojos penetrantes. Son complicadas, me aclaró y luego soltó una risa, de las habituales en ella cuando dialoga de algo intrascendente. La miré, sonrió otra vez y le hice un breve cariño en su rostro. Me miró con cara de sorprendida por el cariño y me dijo, risueña, que las viejas me amaban.

Era su juguete.

Entendí que era la entretención de una mujer de casi ochenta años y de otra de más de cincuenta. Era el único que alquilaba una habitación en su casa y tal vez me espiaban cuando me masturbaba viendo pornografía.

La última inquilina se había ido pues, según las mujeres, consideró que éstas eran invasivas. ¿Usted considera que somos invasivas? me preguntó la abuela de Piolín cuando una vez me invitaron a tomar el té al comedor. Era un comedor amplio, como todas las dependencias de la casa, con cuadros de pinturas con motivos oscuros parecidos a los de Velázquez y vajilla antigua dispuesta en estantes de vidrio. Ante mis preguntas, me contó que alguna vez la casona fue un consulado. Me imagino la banderita de un país europeo clavada en el patio que no puedo tocar. Me aclaró que no recuerda el país. Me explicó que la habitación donde vivo era la cocina del consulado. Hubo un silencio. En ese lapso pensé preguntarle por los sonidos de la habitación. A veces las maderas del piso sonaban como por efecto de un peso.

Quizás hace cincuenta años, allí mismo, donde duermo, hubo un crimen o tal vez lo habrá en un breve periodo de tiempo.

La casa estaba en un pasaje corto, que brotaba desde una calle donde había tiendas de diseño y arte, destinadas a turistas gringos o chilenos que podían comprar cosas que embellecían. Hacía rato que los primeros habitantes habían abandonado este cerro, dando paso a una oleada de empresarios gringos medio hippies. Quienes se quedaron pusieron residenciales artísticas u otras más piolas, como la de estas señoras. A la mayoría de los porteños no les gustaba vivir acá, pues el cerro Concepción representaba todo lo que no era Valparaíso.

Ellas decían que la gente del barrio habla de más, pero yo no había visto más que turistas. Debía haber más gente encerrada, como ellas. Señoras desconfiadas que temían a los extraños, pero que por necesidad económica abrían sus casas a extraños.

La primera semana fui un extraño. Desde la segunda semana fui algo así como un cercano, un familiar, un guardián de la casa –sin saberlo- y un foco de interés. Me compraron cosas sin que les pidiera y luego me las cobraron. Sabían el momento exacto en que se me acabaría el jabón de glicerina, por ejemplo. Al otro día aparecía un jabón nuevo y la boleta.

Un día aparecieron con una toalla nueva, pues contaba con dos y debía, según ellas, tener una toalla más. Acepté pues pensé en mi madre y en mi abuela. Asentí con la cabeza todas las veces que me preguntaron cómo me sentía y si estaba conforme con la casa.

Podía haber seguido de esa manera, pues no pasaba mayor tiempo en la casa. Sin embargo, los sonidos extraños y el trato hacia mi amiga me colmaron

Hubo algo que me molestó más: las clases de moral. Usted es un hombre casado, don Rodrigo, me dijo la más vieja. Entendí que la mujer estaba protegiendo a esa familia del cual le hablé cuando arribé. Hay una foto en Google donde aparezco con mi hija y su madre.

Solté una risa que descolocó a las mujeres. Luego abrí las cortinas, miré el candado y con el afán de fastidiar les dije que éste me parecía una estupidez.

Antes de que la más vieja respondiera, la más joven dijo, resignada, como siempre, que su madre no abriría el candado por nada del mundo y que ya estaba bueno que siguiera con el tema.

-¿Y por qué? -le pregunté.

-No queremos que se nos escape -respondió la más vieja, sin mirarme a los ojos.

El Ciudadano