Ignacio Morales Valdivia (Santiago, 1986) se desempeñó como profesor de lengua castellana y comunicación en la ciudad de Rancagua. Editó y publicó las antologías de poesía escolar Miraré el sol y me quemaré con gusto (2015) y Ven a bailar contra el oleaje, ven a gozar la fácil destrucción del cisne, 14 poetas del Apocalipsis (2016), bajo el sello Épica Social Americana. Este año (2017) publicó su primer libro de poemas, titulado «VOLVO», bajo el sello editorial Libros Tadeys. Actualmente reside en Ubatuba, Brasil.

El relato inédito que presentamos para Cuentos Ciudadanos es la crónica de un viaje por la selva boliviana en busca de un animal mítico, el inefable Oso oro.

EL DORADO

“The vulnerability of precious things is beautiful because vulnerability is a mark of existence.”

Grace and Gravity, Simone Weil

La primera vez que lo vimos fue en“Aguirre: la ira de dios”. Aunque no sabíamos que lo estábamos viendo, se mezclan aquí diversos factores; lo heterogéneo de su fisonomía, la brevedad de la escena, y el monopolio de la atención ejercido por el rictus angustioso e irrevocable de Kinski: Aguirre con afectado amor, húmedo e incestuoso, entrega a su hija un ejemplar de Cyclopes Didactylus, Hormiguero pigmeo u Oso oro.

Han pasado los años y alquilamos una habitación en San Ignacio de Moxos, un pueblo del oriente boliviano, circunscrito por la selva, las sabanas inundables y los ríos Apere, Senero y Tijamuchí. Por la noche nos hamaqueamos para batir la humedad y el calor asfixiante de la región, mientras R, el dueño del lugar, enumera los animales que han pasado por su casa. La lista es extenuante y en ella coexisten animales mayores como el jaguar, la anaconda, el caimán, y bestias menores: armadillos, nutrias y monos ardilla. La extensión resulta abrumadora, pero no inverosímil, la profusión de la naturaleza no tan solo circunda a los pueblos de la Amazonía, sino que los constituye. La presencia de fauna y flora diversa es un hecho constatable a diario, basta ir a colgar la ropa para atisbar el movimiento de la hierba causado por el desplazamiento de algún ofidio temeroso.

Súbitamente R hace una pausa, mientras enciende un cigarro nos mira con atención, pretende captar el efecto de sus palabras -no las que ya han quedado sumidas en la humedad de la atmósfera, sino de las que se apresta a soltar-. Oso oro, el animal más bello y extraño que ha visto alguna vez. Hace un par de años se lo trajeron de regalo o lo cambió por unos metros de alambre, no lo recuerda con exactitud. Antes de continuar el relato nos advierte, es un animal mágico.

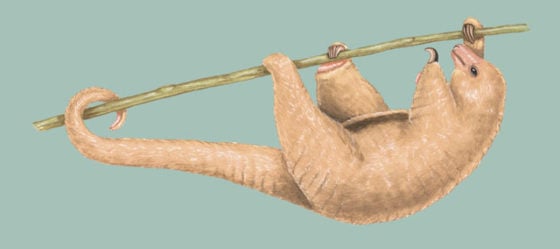

Diminuto, no sobrepasa los cuarenta centímetros, dotado de un pelaje único, finísima seda de un dorado pálido cuyo registro de tonalidad oscila entre el blanco y el cobre. Más allá de la exótica fisiología del animal, su hermetismo descansa en su habilidad sobrenatural para el desvanecimiento. Se dice que al enfrentar la reclusión, sin mediar alternativas lógicas de escape, desaparece, dejando como único testimonio de su presencia una que otra pelusa de su hermoso pelaje, suerte de residuo tras la combustión que propicia su disolusión.

R cesa de hacer memoria y enfilamos por la senda de la especulación; si el animal se prende fuego a sí mismo hasta vulnerar su unidad, si es capaz de arrollarse sobre sí hasta su mínima expresión y deslizarse entre los intersticios, si su solidez corpórea obedece solo a la presencia de luz y ante la oscuridad se libera de la esclavitud de la materia, si sus células son empáticas y se fragmentan y reparten en el todo. R fuma con esmero y para inocular veracidad al relato afirma que guarda aun la jaula del hecho. Su hijo, no sin cierto desgano, trae una jaula mordida por el óxido, la examinamos, constatamos su unidad y entereza de celda bajo la mirada atenta y escrutinadora de R.

La historia nos invita a la digresión, esa noche lo imaginamos un hermano lejano del ornitorrinco, un primo en cierto grado del castor, criaturas en apariencia formadas por el azar y la permutación de fragmentos. El sueño demora en asentarse y lo intuimos posado con delicadeza sobre alguna rama, su cola prensil rodea la superficie, con la lengua engulle las hormigas incesantes que recorren el follaje. El sol cae resplandeciente sobre su pelaje eléctrico. Nos sentimos tentados a pensar su trompa como la de un elefante enano, pero no, se impone la idea de que la criatura no debe ser pensada como un enano, sino lo contrario, una suerte de gigante, pseudo quimera del feraz reino de las hormigas.

Picados por el deseo de experimentar la existencia del Oso oro recabamos información: la búsqueda nos dirige hacia L y su casa en las afueras. Nos presentamos con plátanos maduros y un poco de charque, la anciana nos invita a pasar y se dispone a fritar los plátanos. Después de introducirnos, develamos el motivo de nuestra visita: el Oso oro. L ríe destemplada y los tópicos de R se reiteran; años atrás tuvo uno, no recuerda con exactitud cuándo ni de dónde lo obtuvo, es enfática al destacar que el animal desapareció sin dejar rastro. Para palear nuestra decepción L nos invita plátanos fritos y nos presenta a Coco, un Tucán asiduo a su casa. La anciana nos habla con cariño, abre sus manos arrugadas y abraza las nuestras, con delicadeza y honestidad sostiene en sus ojos nuestras miradas.

La serie de fracasos que se suceden a lo largo de los días no atenúa de manera alguna nuestro interés en la criatura, por el contrario, el aura sobrenatural del Oso oro crece y se multiplica en nosotros: donde antes proyectábamos un Oso oro aislado, representación de lo uno, discontinuo, recortado contra la noche, ahora vemos una multitud, la iteración de los siglos, el continuo de la especie, la ordalía de múltiples parejas de Oso oro copulando entre el ramaje a la hora en que el sol se resta e invierte sobre el hemisferio.

El día ha sido particularmente caluroso, por la noche la humedad es opresiva, los mosquitos reaparecen con su antigua saña renovada, difuminando la frontera entre sueño y vigilia. Al cerrar los ojos se nos muestra, asistimos a su desplazamiento, la velocidad de sus miembros vulnera la noción de movimiento, se aferra a la rama con sus dos dedos, solo dos dedos que repiten en menor escala su hocico, son esos dedos los que arduos se empecinan hasta horadar la madera y calar la lengua en busca de hormigas, sus ojos son dos piedras ínfimas y oscuras que proyectan trayectorias disímiles, dotados de una luz ligera y remota, suscrita, sin duda, a otro tiempo, a otro espacio.

Los siguientes intentos son infructuosos. Aparentemente, la población sabe de la existencia del animal, pero muy pocos han visto uno, la mayoría de los que atestigua su realidad debe remontarse a la infancia para articular el relato. Pese a esto no abandonamos la búsqueda. R ha conseguido unos días en el trabajo y organizamos una entrada a la selva. R expone el plan de viaje: 40 kms. hasta un puerto cercano y luego cinco horas remontando la corriente del río Apere. Visitaremos a E, quien retirado, cuida su propio ganado. R asegura que E podrá contarnos algo sobre el Oso oro, es un iniciado en los misterios de la fronda, hábil rastreador de ofidios, excelso cazador de monte, cabal hombre del oriente boliviano.

Ya en el río la selva nos regala con la parsimonia de sus habitantes, y las aves se van definiendo sobre las riberas con espectacular nitidez: la intensa claridad del lomo azul del Martín pescador, el blanco anterior al blanco de las Garzas, la zambullida escandalosa del Pato cuervo víbora. Un par de Bufeos se entretiene en torno a nuestro bote, a intervalos emergen sus asimétricas cabezas rosadas y largos hocicos. Llegamos al final de la tarde, E nos recibe con la recia amabilidad de los hombres que viven sin mujer.

Es ya alta noche cargada de murciélagos, picamos la carnada antes de subir a las canoas. La luna emerge, llena, y nos sorprende pescando en el río, el bote está quieto, amarrado a un árbol parcialmente sumergido. Una luna anaranjada y tremenda gana el cielo, su reflejo restalla de a pares en la orilla, revelando de súbito una hilera incontable de cabezas de caimán.

Bebemos. R le recuerda anécdotas a E, este nos las narra, hay entusiasmo y energía. Bebemos y E cuenta historias del padre de R, en todas el valor se confunde con un concepto antiguo de inteligencia: un control total de los nervios, un dominio absoluto y preciso del cuerpo. Recuerdan con nostalgia tiempos más hostiles y bellos, cuando la lluvia era más larga y la sabana más profunda ahogaba a los caballos, viéndose los hombres obligados a ensillar enormes toros castrados capaces de quebrarlos de un solo corcoveo. Se preguntan qué habrá sido de H, quien entrenaba perros tigreros y vivía en el monte, dedicado con obtusa delectación a la aniquilación del Tigre y el alcohol potable, hasta que ciego imaginaba que los Tigres trepaban por las habitaciones de su rancho. Bebemos y le preguntamos a E por el Oso oro, recuerda haber visto varios en su juventud, dice que el animalito tiene truco: se confunde con el dorso amarillo de las hojas; dice que ya no se los encuentra: como el Buey caballo y el entrenador de perros tigreros, pertenecen al pasado, dice que el mundo ha aniquilado la belleza a fuerza de buscarla, a fuerza de exhibirla. Bebemos. E se explaya, la tierra como la conocieron sus padres, como la conoció cuando niño ya no es, grandes extensiones de selva fueron y serán taladas, hay que sembrar pasto y correr el ganado, el Oso oro vive, perdido en la fronda remota, lejos del hombre y las motosierras. El camba no llora, le quieren sudar los ojos, aclar, para sacudir cualquier indicio de nostalgia que podamos haber inferido de su relato.

Volvemos al pueblo, R nos deja en la carretera, ahí tomamos un camión para llegar a Trinidad, la capital de la región. Antes de despedirse nos dice que vayamos a Chuchini, un zoológico en la ciudad. Ahí un Oso oro duerme el sueño de la taxidermia. Pese a que el lugar es más un refugio que un zoológico. Un zoológico es siempre un zoológico, esto es, la reafirmación del dominio ilusorio (pero estable) del ser humano sobre la naturaleza, incluso, tras la máscara de la preservación de la especies, una suerte de apoteosis de la bondad humana, subsiste la idea del poder, del imperio humano sobre la tierra.

Recorremos el lugar con la mirada fija en la ausencia del Oso oro. Cuando le preguntamos al encargado nos guía hacia una vitrina de vidrio; adentro, una roca y un tronco barnizado. La humedad imperante, la temperatura no regulada, constante falta de fondos, decadencia del arte de la taxidermia; son algunas de las causas que suscribe para explicarnos que el ejemplar disecado terminó por desmoronarse, pedazo a pedazo.

La levedad del Oso oro es latente y se manifiesta en una serie de silencios a su alrededor, no hay precisión al atarlo a la experiencia, se desvanece, gaseoso, ilusorio, esquivo. La enciclopedia lo reseña con brevedad: arborícola, nocturno, 18 cms. de cuerpo y 18 cms. de cola. Se extiende en los diversos nombres que se la han dado, quizás el que mayor belleza reporta es Serafín de platanar, un ángel patético posado sobre racimos incandescentes de plátanos.

Sí, somos unos sacos deformes de sudor y carne, voyeristas e insaciables. La decepción de la búsqueda se disuelve en el hermetismo del misterio. La mejor marca de existencia del Oso oro es su invisibilidad, vivo en la memoria y el deseo, pero más vivo en su inaccesible morada, salvado de la desnaturalización radical y pornográfica a la que la industria científica del entretenimiento zoológico condena.

Vuelvo a Herzog, a Kinski, a Aguirre. La escena es breve, Aguirre entrega la criatura a su hija, el gesto es lúbrico y parece que le entregara un ángel, pero esto es ya mi memoria, mi deseo. Reviso dos o tres veces la película y no logro dar con la escena. Apago el computador.

El sueño viene con su discurso a medias.