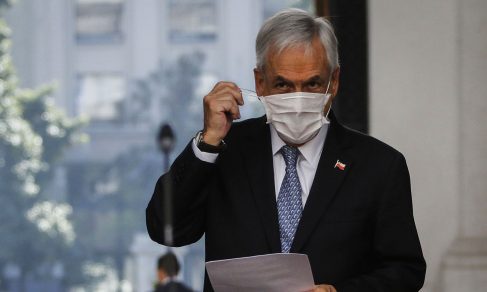

Por Patricio Araya González / El viernes 18 de octubre de 2019 será recordado en la historia de Chile como el día que expiró el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Fue por muerte súbita, aun cuando muchos estaban advertidos que el colapso podría ocurrir en cualquier momento.

Del mismo modo, el lunes 2 de marzo de 2020 ocupará su respectivo lugar en la memoria colectiva nacional, como el día que el cadáver del gobierno fue entregado a sus familiares para sus exequias.

A estas alturas de la catástrofe solo falta determinar la causa del deceso. En principio esta tendría su origen en un cuadro de hipertensión arterial provocado por el estrés que comenzó a sufrir el gobierno luego que dos millones de personas salieron a la calle a manifestarle su hastío.

Más que una muerte natural, agobiado por sus circunstancias, es dable pensar que este gobierno se suicidó, se quemó a lo bonzo; consciente que sus días se agotaban, sucumbió por mano propia. Aunque, en rigor, no fueron los millones de chilenos que salieron a la calle a gritarle su impaciencia frente a su ignominia endémica, ni tampoco fue la pandemia, que entre paréntesis en un comienzo La Moneda tomó con inexcusable liviandad, como la decisión del ministro de Salud de no recomendar el uso de mascarillas ni la suspensión de clases. No, la muerte del gobierno solo es atribuible a su dejadez e inoperancia, a su falta de interés por hacer de Chile un país justo, un país que avance hacia su desarrollo brindando igualdad de derechos y oportunidades, y no como se afanaron al unísono todos los residentes palaciegos.

La liviandad con la que el Ejecutivo abordó la aparición de la pandemia en Chile solo es comparable a la premura del alcalde de la ficticia Sucupira, quien rogaba por un primer muerto que le permitiera inaugurar su flamante nuevo cementerio. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, cuando en Chile se vivía el segundo mes del estallido social, en China se conocía el primer caso de Covid-19, y su consecuente expansión al resto del mundo.

Como era de suponer, el Gobierno vio en esa noticia una imperdible oportunidad de desviar la atención del público, la que se concentraba en los hechos políticos y sociales que se desarrollaban desde Arica a Punta Arenas, en un ciclo que se reiniciaba cada viernes.

A comienzos de enero de este año el gobierno anhelaba –tal como Héctor Noguera en Sucupira– un casito de coronavirus para capturar el interés de las siempre ávidas audiencias. Y la oportunidad se dio en el mítico Hospital de Talca, recinto en el que se conoció el primer paciente infectado por el famoso virus; un primer caso que La Moneda recibió y festejó como la ocasión para demostrarle al mundo la eficacia del mejor sistema de salud de la galaxia, y de paso, archivar la revolución de octubre, sin contar con la desgracia del descontrol de la pandemia.

Así, a meses de ese dato con el que comenzó el coronavirus chileno, solo estaría faltando consignar la causa de muerte del gobierno. Claro, porque todo lo que vino después del 18 de octubre fue el relato del trauma que partió con la negación del hecho por parte del propio afectado y de su fanaticada impávida. El 2 de marzo de 2020 los restos mortales del gobierno fueron entregados a viudos y viudas, sin que hasta hoy se haya emitido el certificado de defunción. ¿La razón? Aún –explican los responsables de su emisión– no es posible determinar con exactitud la causa precisa del fallecimiento.

Pero, según el estilo negacionista del propio Gobierno, que también incluye sordera aguda, lo más probable es que la muerte se atribuya a una enfermedad de base –y no al Covid 19–, como la hipertensión arterial que el Ejecutivo comenzó a sufrir desde el 18 de octubre, cuando sus promesas incumplidas le estallaron en la cara. Sin caer en la ilegalidad, el Gobierno se ha esmerado con ahínco en su ilegitimidad, logrando rechazos sobre el 80% en prestigiadas encuestas; Piñera no vulnera la ley, pero a diario horada la confianza pública.

Mezclando realidad y ficción, este bien podría ser (es) el dramático resumen de los últimos siete meses de la vida de un país muy tensionado por sus demandas sociales y aquejado por una pandemia inconmensurable. Una realidad demarcada a fuego entre dos fechas precisas: 18 de octubre de 2019 y 2 de marzo de 2020.

Por ello, a partir de tan especial constatación, cabe preguntarse si Chile podría seguir siendo gobernado por un Presidente que entiende muy poco o nada de su realidad circundante, un no líder superado por alcaldes y opinólogos matinales, desmentido por sus propias cuñas. Una persona que no posee el liderazgo que se espera de un primer mandatario democrático, que solo puede exhibir su tono patronal e inquisidor que subestima a sus interlocutores; un sabelotodo despreciable que solo provoca rechazo e impotencia. Un ser poseedor de una aberrante incapacidad para delegar roles; sus ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores no tienen competencias resolutivas y acaban actuando como marionetas digitadas desde la capital, sin opinión ni proceder propios, figuras decorativas del teatro del absurdo. En suma, seguidores embobados de un autosuficiente terco, que no admite errores propios pero que fustiga a sus colaboradores; todo un circo pagado por el erario nacional.

Solo mandatarios de baja estatura intelectual, como Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro o Donald Trump, podrían hacer lo mismo que Sebastián Piñera, con la sola excepción que sus connacionales, habituados a sus estilos díscolos y melodramáticos, se los bancan con paciencia y cierta devoción.

Por desgracia para el país y para sus fanáticos, en ninguna de sus dos residencias en La Moneda, Piñera respondió a sus pergaminos yanquis; ni en la Universidad Católica ni en Harvard le enseñaron a resolver crisis políticas y sanitarias entregando caridad al pueblo. Eso de la cajita feliz, más que un invento del marketing gringo, es una pésima forma de comprender las claves del desarrollo. Un país no avanza hacia su pleno desarrollo repartiendo limosna mientras solo unos pocos acceden a la riqueza, sino abriendo espacios de creación de empleo y crecimiento personal, de exploración y expansión del conocimiento, de respeto por la democracia representativa.

Tampoco avanza hacia ninguna parte con los recurrentes llamados a suscribir infinitos e inacabables acuerdos nacionales. Los chilenos ya están curtidos de las migajas de ese tipo de instancias, de esa cocina zaldivarista solo sale olor a comida y alcohol conocidos, que acaban siendo repartidos entre los mismos convocantes.

El último llamado a la unidad realizado por el Presidente Piñera –un grito desesperado desde la morgue– huele a una sospecha demasiado torpe: bajar el plebiscito constitucional. Lo más triste es que muchos se prestarán para ese infundio. En su defensa, los confabulados saldrán a aclarar en todos los medios y de todas las formas inimaginables que, apremiado por el tiempo perdido y la necesidad de reactivar la alicaída economía, el país no puede enfrascarse en una discusión ad eternum que podría comprometer la permanencia de un nuevo Gobierno.

Y blá, blá. Viva el statu quo. Adiós Presidente, que le vaya bien.