Por Christian Cirilli

Actualmente, vivimos en un sistema (de poder) político internacional en crisis, inmerso en una tensión creciente —plasmada en esta situación de pre-guerra nuclear—, que tiene su causa en la pretensión occidental, con Estados Unidos como punta de lanza, de mantener desesperadamente la hegemonía indiscutible lograda en los 20 años posteriores al colapso soviético.

Esa superioridad radical lograda por Occidente, que tuvo su puntapié inicial en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, pero que se consolidó tras los polémicos sucesos del 11 de septiembre de 2001, empezó a mostrar sus limitaciones ya entrada la década del 2010, cuando se apreciaba en el horizonte la llegada inexorable de un grupo de naciones con intereses renovados, que bregaban por su lugar —bajo sus condiciones—, en el concierto global.

El proceso de supremacía estadounidense consistió básicamente en la desinhibición y desenfado de los apetitos capitalistas de sus élites —en fase superior imperialista, según la conceptualización leninista—, que fueron expuestos narrativamente como un “proceso natural” denominado globalización.

Este particular fenómeno se nos presentaba desde los grandes medios masivos y los estamentos políticos centrales como la liberalización de las “fuerzas productivas”, un impulso de creatividad, innovación y productividad donde el acceso al consumo estaría garantizado gracias a las sacrosantas “reglas del mercado”. No obstante, esa “felicidad material” solamente se dio a través de situaciones desparejas y, considerando el marco global, en proporciones muy menores. La gran masa poblacional tendió a situaciones de desequilibrio y desesperanza, básicamente, porque el capitalismo purista trajo aparejado una declinación de las soberanías nacionales, una homogeneización forzosa de los sistemas políticos (hacia democracias liberales), una anulación de la autonomía cultural y, al fin y al cabo, una apisonadora de las identidades (sustituyéndolas por el “pensamiento único”).

Esta imposición de condiciones en pos de un sistema-mundo capitalista, por cierto, no se trataba de un hecho fatídico, inevitable y sin alternativas. Algunos países, tímidamente, intentaron establecer diferencias.

Por supuesto había opciones: pero ese no era el tipo de diversidad que permitía el sistema. Cualquier divergencia era considerada una entropía a la generalidad deseable.

Aquellos Estados que entonces se negaban a la égida occidental (estadounidense) eran considerados Rogue States (Parias) y pronto se los catalogó como anómalos (en el mejor de los casos) o terroristas (en el peor).

Si una nación se negaba a los preceptos occidentales por motivos soberanistas, se le aplicaba la lógica del ostracismo o de la confrontación. Ello significaba aislamiento o guerra. E incluso, en algunos casos, ambos.

La fusta venía en la forma de sanciones económicas, bloqueos inhumanos o bombardeos masivos. La dicotomía inflexible de “estás con nosotros o contra nosotros”, sin ninguna posibilidad de matices, se convirtió en una lógica de supervivencia o de muerte asegurada, y llegó a tal paroxismo, que hasta fue pronunciada por George W. Bush cuando llevó a cabo el plan de “guerra permanente” con el rediseño de Medio Oriente [Doctrina Rumsfeld–Cebrowski].

En el fondo, esa lógica de terror, que paradójicamente señalaba de terrorista (o promotor del terrorismo) a quien se opusiera —como empleando irónicamente una noción orwelliana—, era una argumentación retorcida para justificar la dominación.

Las políticas internacionales obedecían a una ingeniería de las élites por la implantación de un esquema ideológico económico: la lógica del libre mercado. ¿Para todos? Discursivamente sí. Se aseguraba un desarrollo común y generalizado. Pero se trataba de una falsa regla de paridad. Incubaba en ella la explotación de la periferia; en los hechos, una circulación unívoca de la riqueza del afuera hacia el centro.

Pero como el oro no puede generarse sin ápices de violencia —“Detrás de toda gran fortuna hay un crimen” dijo Honoré de Balzac—, era importante promover en paralelo y como reprimenda, el garrote, incluso mejor si venía de la mano de la presunción de lo que “el otro” hipotéticamente podía hacer; una forma aún más evolucionada de ejercer el poder. Nacía un modelo a partir del cual Estados Unidos tenía libre albedrío para utilizar su abismal poder bélico como una herramienta política y económica.

En fecha tan lejana como 1992, el neoconservador Dick Cheney emitió el documento Defense Planning Guidance [Orientación para Planificación de la Defensa] —que en realidad fue elaborado por el straussiano-estrella, Paul D. Wolfowitz—, donde se definía el objetivo político y militar estadounidense para la post Guerra Fría, con el propósito de obtener la hegemonía absoluta. Para ello era esencial “que no se permita el surgimiento de un nuevo contendiente” (prevent the re-emergence of a new rival) así como impedir que “cualquier potencia hostil que domine una región cuyos recursos, bajo control consolidado, serían suficientes para generar poder global” (any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power)”.

Impedir que los recursos caigan en otras manos y utilizar cualquier método para evitar la emergencia de una nación competidora, se convirtió en la obsesión neoconservadora, preocupación que sigue y que define los acontecimientos actuales.

Claramente, fines del Siglo XX y principios del XXI fue una época gloriosa para el expansionismo capitalista estadounidense (de hecho, la OTAN hizo sus grandes ampliaciones hacia el Este en ese periodo, y, desde lo económico, fue el auge de las privatizaciones, las fusiones y adquisiciones). Rusia aún lamía sus heridas del desbarrancamiento comunista, y China, tras Tiananmen, se abría a las grandes corporaciones para que se apropien de la fuerza de trabajo barata.

El proceso de internacionalización económica se aceleró radicalmente, mucho más gracias a los nuevos medios informáticos, de transporte y de comunicación. En este contexto, los gobiernos que pretendían conservar las atribuciones clásicas del Estado fueron perdiendo capacidad de maniobra, de financiamiento e incluso, de resistencia ideológica. Todos se fueron convirtiendo en lo mismo, algunos como patrones, otros como alegres vasallos.

Moría el Estado de Bienestar y el keynesianismo se volvió una mala palabra. La economía se financiarizaba, y sobresalían las teorías monetaristas. El FMI y el Banco Mundial impulsaban estas movidas en los “mercados emergentes”, donde imponían disciplina fiscal, gasto público ínfimo, reforma tributaria (a favor de las clases ricas), tipos de cambio flotantes, liberalización del comercio, nulas restricciones a las inversiones extranjeras, privatización de empresas públicas, desregulación del mercado laboral y garantía de los derechos de propiedad. Quien se opusiera a este metodología sufriría presiones insoportables e incluso, llegado el caso extremo, alguna excusa “conspirativa” que permitiera devastar militarmente el país para luego instalarse allí como “garantía de las libertades”.

Una forma “creativa” para implementar esas máximas fue supeditar las renegociaciones de la deuda externa a estos tipos de ajustes, donde el Estado se retiraba de la economía, ya sea como empresario o regulador. Esto se llamó Consenso de Washington y básicamente era una forma de destrucción de las soberanías nacionales y un plexo organizado para la dominatrix de las corporaciones, especialmente las estadounidenses, que extranjerizaban las economías periféricas.

El vector capitalista económico y el vector político se encolumnaban para la faena a través de sus organizaciones clave: el G7, el Consejo de Seguridad de la ONU (que daba legitimidad a las intervenciones sobre los Rogue States, aunque cuando ello no ocurría se hacían igual bajo “razones humanitarias” o “de seguridad”), la OTAN, la OEA, la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), y las omnipresentes FMI, el Banco Mundial y la OMC. Bretton Woods a la enésima potencia.

Así pues, el capitalismo desenfrenado transmutó en globalización, que no es más que una homogeneización de los modos de vida, consumo y producción que implican una merma de soberanía estatal y comunitaria frente a los mercados externos, que se traduce en desigualdades, deterioro ambiental y (contradiciendo lo clamado) democracias limitadas.

Estos modos brutales de crear riqueza, vale decir, de concentrar capital, provocó rápidamente una enorme disponibilidad de fondos que, sin embargo, no era ubicable. Pronto, la demanda de bienes empezó a tender a la baja, y el exceso de liquidez se reconvirtió rápidamente en productos financieros, una forma de obtener altas rentabilidades sin la necesidad de equivalente material. Se trataba de una riqueza abstracta basada en reglas financieras y especulación.

Lo cierto es que el mercado financiero se hizo abultadamente muy superior que el mercado de bienes y servicios. Esto se conoce como “expansión monetaria” y se sustenta únicamente en la deuda.

No obstante, la administración de la deuda tiene un factor a considerar que es determinante: la sustentabilidad. La carencia que tienen las clases trabajadoras para consumir lo suficiente es sustituida por créditos bancarios y otras “ayudas financieras”. Llega un momento que el sistema colapsa si no se sustenta en una economía material.

En este contexto de crisis financieras cíclicas, que son inherentes al sistema capitalista, pero que de alguna manera se atribuyen a desbarajustes o descoordinaciones, se creó en 1999 el G20 como un espacio de disertación entre las economías consideradas desarrolladas (G7) y aquellas en vías de desarrollo.

De alguna manera, el G20 es la forma que encontró el G7 de incorporar a China al club, pero obviamente no como miembro formal, sino como “socio adherente”. Desde principios del 2000, la República Popular ha venido pisando fuerte en cuestiones económico-financieras, pero por cuestiones políticas (ideológicas, filosóficas) no podría ser parte del G7. Ya el G8 —cuando se incorporó a la Rusia de Yeltsin como una forma de compensar su pérdida de asidero internacional—, había sido un fracaso por diferencias políticas y no quería repetirse la experiencia.

Así las cosas, el G7 compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón, intentó de alguna manera crear un canal de diálogo con otras economías destacadas (Brasil, Argentina, Australia, Arabia Saudita, China, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía) a los efectos de tomar medidas sobre el 85% del PIB mundial, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial. Sin embargo, ello no significa una democratización profunda de la gobernabilidad mundial, sino acciones “técnicas” del mantenimiento del sistema.

No obstante, a medida que aumentaba el peso específico de naciones como China y Rusia, el G20 empezó a tornarse un asunto político. Los países occidentales que aceptaron «abrir el G7 al diálogo», nunca renunciaron a sus preceptos hegemónicos ni a sus metodologías de dominación. La confrontación entre Occidente Colectivo (El Hegemón) y el llamado Sur Global (La Nueva Era) se hizo patente desde la 17.ª Cumbre de Bali, Indonesia, que tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre de 2022, cuando Occidente Colectivo intentó, sin éxito, condenar a Rusia y promover su expulsión del Grupo, e imponer, a cambio, la presencia de Ucrania.

La Cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro que tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre ofreció un paisaje devastador en el sentido de la equidistancia entre los que solicitan un nuevo esquema de poder y los que se enquistan en el Viejo Orden. La divisoria geopolítica y geoeconómica se vio muy claro en un hecho: mientras Lula da Silva —presidente de un país miembro del BRICS—, planteaba una mayor democratización de los resortes administrativos de poder, Joe Biden permitía el uso de misiles de largo alcance para utilizar contra Rusia (mientras aseguraba hacer esfuerzos para salvar el Amazonas); en los hechos, uno reclamaba multipolarismo, mientras el otro hacía gestos obtusos de militarismo unipolar.

Hubo otro gesto extremadamente simbólico de la desconexión estadounidense respecto del resto del mundo: Joe Biden se ausentó de la foto familiar, perdido entre la vegetación.

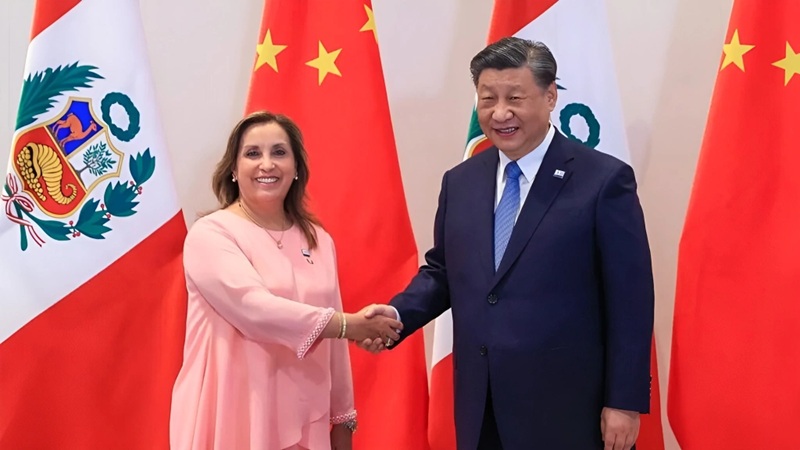

Es remarcable, asimismo, el aura triunfante con la que llegó el presidente chino Xi Jinping a Río de Janeiro. Acababa de ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Lima, tras inaugurar el puerto de Chancay (inversión de 1.300 millones de dólares), el mayor nodo sudamericano de la Ruta Marítima de la Seda del Pacífico, que enlazará Sudamérica con Shanghái.

A través de los corredores de conectividad global, como el recientemente inaugurado Chancay-Shanghái, China demuestra que el comercio genera desarrollo, abatiendo la financiarización de la economía y rescatando al Estado-nación como una figura fundamental de la economía.

De hecho, en su discurso del G20, Xi llamó a todos los miembros a “empezar de nuevo desde Río”, practicando una “globalización inclusiva” y un “verdadero multilateralismo”.

Beijing conoce ya de sobra las guerras comerciales montadas por Estados Unidos y sus vasallos. Pero China no para de crecer a pesar de algunos pronósticos desalentadores. Este año, su crecimiento será de 5,2 %. Y lo que es mejor, las exportaciones representan apenas el 16 % del PIB chino —las destinadas a Estados Unidos representan hoy el 2,4%—, por lo que ha reducido su vulnerabilidad al arancelamiento.

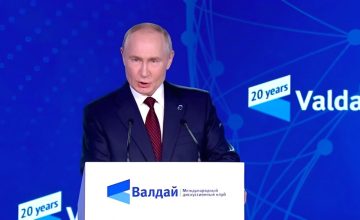

En definitiva, este G20 de Río de Janeiro no se llevó tanto las cámaras como la Cumbre BRICS de Kazán, básicamente, porque operó como un reflejo y refuerzo de ella.

El G20, en tanto un mecanismo creado por Occidente para sustentar su capitalismo financierista con invitados genuflexos y colaborativos, está acabado como tal, y ha renacido como una plataforma política donde el Sur Global, con epicentro en la diplomacia china, se va imponiendo año tras año.

Multipolaridad, diálogo, representatividad colectiva, lucha contra la desigualdad… fueron conceptos vertidos una y otra vez en cada alocución, cada reclamo. El mismo Lula resumió todo ello en una frase: “La estabilidad global depende de instituciones más representativas. La pluralidad de voces sirve como vector de equilibrio. El futuro será multipolar. Aceptar esta realidad allana el camino para la paz”.

Con ese poder de síntesis, Lula hacía mención al estilo administrativo occidental basado en:

- Las guerras como instrumento de dominación y represalia.

- La cooptación de las instituciones de gobernanza o su limitación excluyente.

Algunos puntos son centrales en este rumbo: primero, Lula pudo imponer su visión de tributar más eficientemente a los milmillonarios para aplicar lo recaudado a políticas sociales y medioambientales. Respecto a este último punto, solicitó que los G20 asuman su “responsabilidad histórica” en el calentamiento global antes de dar lecciones al resto de los países.

El otro punto importante fue la evasión a condenar a Rusia por la guerra en Ucrania, una de las exigencias del ariete Volodimir Zelenski y sus patrocinadores del G7 que, sin embargo, tuvieron que suscribir una exigencia por una tregua humanística en Líbano y Gaza.

Finalmente, otro aspecto importante de la Declaración Final tiene que ver la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, en la cual participarán 82 países, dos bloques continentales, 24 organizaciones internacionales, nueve instituciones financieras y 31 entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, que se han comprometido a realizar acciones para evitar ese flagelo.

Finalmente, la reforma del Consejo de Seguridad y del Secretariado de la ONU ha sido un triunfo del posicionamiento contra-hegemónico, siendo además una exigencia constante y sonante durante los últimos años que ha tenido lugar en la Declaración Final.

Por Christian Cirilli

La Visión, 29 de noviembre de 2024.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.