Quemar libros era algo común en el Chile de Pinochet. El mismo día del golpe de Estado, la junta militar anunció nuevas medidas culturales por medio de la radio en forma de 41 ordenanzas. La 26 tenía un mandato particular, la “ocupación y destrucción” de las ediciones de la Editorial Nacional Quimantú, que entonces era un símbolo de la difusión del pensamiento ilustrado en el país.

Tan solo doce días después, el 23 de septiembre de 1973, se realizó la quema más significativa e icónica, porque no solo fue promovida desde el mismo gobierno, sino que fue cubierta por la prensa oficial.

Miles de libros perecieron bajo las llamas. Desde los textos revolucionarios de Karl Marx y Friedrich Engels, hasta los escritos del poeta Pablo Neruda, quien disputó el liderazgo de la Unidad Popular a Salvador Allende para presentarse a las elecciones presidenciales de 1970. Neruda moriría el mismo día de la primera quema bajo extrañas circunstancias.

La quema de libros hecha pública por la prensa funcionó como castigo ejemplar y provocó que muchas personas la emularan, realizando sus propias quemas de libros, así no estuvieran a favor del régimen, para evitar la persecución por tener literatura prohibida y huir del encarcelamiento y la tortura.

Así también, muchos otros se dedicaron a preservar libros, guardados en sótanos, detrás de las paredes, o cualquier lugar que pudiera salvarse del ojo inquisidor de los militares.

Si antes del golpe los chilenos vivían un hambre de conocimiento que saciaban devorando libros, con la llegada de los militares tener libros en la casa se convirtió en una actividad riesgosa y algunos optaron por deshacerse de ellos para salvar su vida.

La gente en los cerros tomaba los libros que ellos mismos consideraban peligrosos y los llevaban a la cancha de fútbol cercana, y ahí, antes de que los allanaran, tomaban los libros y les prendían fuego.

Para la historia también quedó el poco criterio para censurar, quemar o destruir los libros, ya que muchos académicos han citado cómo textos sobre cubismo, el movimiento artístico desarrollado por Pablo Picasso, fueron destruidos al creer que hablaban sobre la revolución cubana. Asimismo, cualquier texto que tuviera la palabra “rojo” también era un objetivo de los militares al ser asociado con el comunismo.

Lo primero que hicieron los militares al entrar a las universidades fue ir a las bibliotecas y lanzar a la hoguera todo texto que fuera sospechosamente izquierdista para ellos, es decir, libros de tapas rojas, libros editados en países de la órbita socialista, libros con nombres extraños, libros que hablaran de revolución, evolución o cualquier palabra que terminara en “ción”.

Lo mismo hicieron con las bibliotecas de las casas particulares, en donde los libros de Máximo Gorki, Dostoyevski, Tolstoi, fueron quemados junto a Neruda, Mistral, Rojas, Huidobro, de Rokha, etc., no importaba que fueran novelas. Total, para los militares el simple hecho de leer y reflexionar era peligroso.

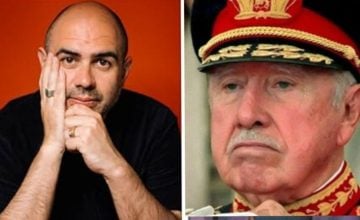

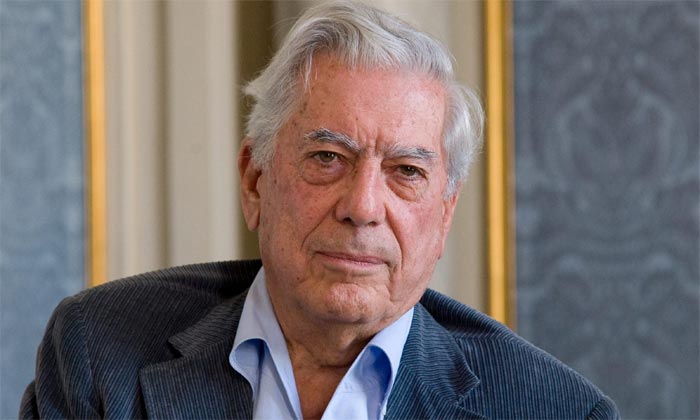

La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986) es un libro de Gabriel García Márquez. Relata la visita clandestina del director de cine chileno Miguel Littín en 1985 a nuestro país tras 12 años en el exilio.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia de 1986.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Augusto Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el dictador no lo reconoció.

El libro se basa en Littín, sus ansiedades, sus reacciones inesperadas, sus frustraciones frente al no poder quedarse en su propio país. Nada de esto se puede constatar en el documental, que no es autobiográfico y en el que Littín solo es un narrador. Está hecho de relatos y de testimonios de aquellos que se habían quedado en Chile durante la dictadura, pero también de personajes importantes como Fidel Castro o el propio García Márquez.

Las circunstancias reales del exilio de Miguel Littín son explicadas en el libro. Como presidente de Chile Films nombrado por el gobierno de Allende, Littín salió de Chile de una manera un poco incierta y terminó como exiliado en México. En 1985 su nombre estaba en la publicación de la lista de los indeseados por la dictadura. Sin embargo, él decidió volver a Chile para hacer un testimonio cinematográfico de la dictadura, de los rastros de Allende y de la aún reinante pobreza chilena.

En la novela de García Márquez, Littín es presentado como un ser curioso, que observa un mundo a la vez ajeno y propio como si lo observara desde la ventanilla de un automóvil. Lo que más impacta al personaje a su llegada es el orden y limpieza instaurado por el capitalismo, así como la explosión del lujo. Parecía que “El rastro sangriento de más de 40 mil muertos, dos mil desaparecidos y un millón de exiliados” se hubiera borrado. Los rostros fríos, oscuros e impasibles típicos en épocas de represión se habían acostumbrado a la presencia de hombres armados que ahora pasaban inadvertidos. Es el mismo tipo de rostro que García Márquez describiría en otros de sus escritos cuyos contextos políticos y geográficos son completamente diferentes, pero que se desarrollan igualmente en el marco de una represión política. El personaje nota también con asombro el delirio de grandeza de la dictadura, que establece un cambio de guardia en La Moneda solo comparable con el del palacio de Buckingham.

En los primeros capítulos, se observa un Littín perfectamente disfrazado, preocupado por no ser descubierto y que no pierde de vista su objetivo principal: filmar. El personaje visita lugares en los que se puede constatar el costo social del golpe de Estado: el incremento de la brecha social entre ricos y pobres y la miseria en las minas, entre otros. La resistencia espontánea no-ideológica, conformada por los que eran niños en la época en que Littín abandonó el país le parece más eficaz para desestabilizar la dictadura que los esfuerzos de los militantes en el exilio. Littín constata cómo hay muchos jóvenes enamorados en las calles de Santiago “porque el amor florece en tiempos de peste”. Asimismo, hace un recorrido por el país buscando el rastro de Allende y de los primeros brotes revolucionarios que lo llevaron al poder. Es entonces cuando encuentra al Frente Patriótico Manuel Rodríguez conformado por aquellos que, más valientes que él, permanecieron en el país con una doble identidad. De hecho, obtiene una entrevista con un líder de la insurgencia cuando es conducido con los ojos vendados hacia un hospital clandestino donde el líder se encuentra recluido después de haber sido rescatado de un hospital público por un escuadrón subversivo donde se reponía de las heridas causadas por un intento de asesinato orquestado por la policía secreta de Pinochet.

Hacia el final ocurre un cambio en el personaje. Ofuscado por la constatación de su falta de valentía, Littín baja la guardia, se quita el disfraz y llevado por la nostalgia pierde de vista el objetivo de hacer una película y se decide a seguir los pasos de sus recuerdos y a actuar como él mismo. Es por esto que tiene que hacer varias maniobras, entre otras una salida falsa, para poder abandonar el país con su película sin ser arrestado. Antes de su salida ve a suegra y a su madre a las que mantiene al margen de su aventura para no inquietarlas. También se da el lujo de estar en el mismo recinto, La Moneda, con el propio Pinochet, al que se enorgullece de haberle colgado 32.200 metros de rabo de burro, metáfora que hace referencia a los metros de cinta de grabación y a un juego infantil latinoamericano.

Como ya se mencionó, el encuentro no apareció en el documental pero sí se detallaba en la novela de García Márquez, dejando mal parado al dictador que ese mismo año, el 7 de septiembre, había sufrido un atentado que casi termina con su vida a manos de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Es por lo anterior que cuando un vapor de bandera panameña llamado Peban atracó en Valparaíso, el 28 de octubre de 1986, cargado entre otras cosas con 15 mil ejemplares de la novela de García Márquez, era esperado para incautar los libros.

Los libros venían desde el puerto de Buenaventura en Colombia, y tenían como destino llegar a las manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra en Chile, encargada por aquellos años de publicar las obras del Nobel.

Lamentablemente el ingreso de los ejemplares fracasó, siendo requisados por las autoridades. Navarro señaló:

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, continúa su relato explicando que se encontró con un mensaje en el contestador automático de su casa, su agente aduanero le comentó alarmado: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

Navarro fue, durante la Unidad Popular, empleado de la Editorial Nacional Quimantú y había sido testigo de la masiva destrucción de libros por los militares golpistas, es por ello que se trasladó a Valparaíso para resolver el problema personalmente, considerando que para esas fechas las medidas represivas se habían flexibilizado en este tipo de materias y que: “El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, aun así era preocupante que los ejemplares estuvieran bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, es decir, en manos de militares.

Navarro continúa su recuerdo diciendo que “En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima, pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos’”.

Para Navarro era evidente que la orden de incineración había venido de arriba y se propuso que la gente supiera este hecho infame por parte de la dictadura de Pinochet: quemar 15.000 volúmenes de un premio Nobel. “Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, señala Navarro.

El editor convocó a ruedas de prensa con el fin de dar a conocer la situación, hizo la denuncia ante la Cámara Chilena del Libro y aunque en Chile no hubo apoyo en los medios de comunicación, en muchos países del mundo sí publicaron la noticia.

No tranquilo, insistió en saber qué era lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Tras recibir una recomendación, optó por la vía diplomática, acudió a la embajada de Colombia, desde donde habían sido despachados los libros, ahí conoció a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarlo.

Poco después, y por la presión de un país extranjero, el cónsul colombiano recibió una carta fechada el 9 de enero de 1987 y firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que se confirma la incineración de los libros y las razones de tal decisión:

“Se dispuso que Investigaciones revisara el texto de tales libros, ordenando la incineración de aquellos cuyo contenido infringiere (…) la Ley de Seguridad Interior del Estado. Como consecuencia, fueron incinerados La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile y Proceso a la izquierda por haberse constatado que su contenido transgredía disposiciones constitucionales”.

Ese documento sería el único escrito oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos. La misiva sirvió para que la editorial Oveja Negra cobrara el seguro por la pérdida. Dicho documento hoy reposa en el Museo de la Memoria.

Lo paradójico es que, tras esa guerra frontal contra la cultura, fue ésta quien logró movilizar y darle voz a los ciudadanos que votaron por el No en el plebiscito del 5 octubre de 1988 que marcó la salida del poder de Pinochet. Una campaña cuyos protagonistas fueron artistas, músicos, pintores, escritores, actores, y que sirvió para que en Chile retornara la democracia.

Finalmente, de acuerdo a la Doctora en Historia Isabel Jara, en cuanto a la guerra dictatorial contra la cultura:

“Se trató de estrategias que tenían que ver con derrotar ideológicamente a la Unidad Popular, borrar la memoria de la Unidad Popular, la memoria no solo en términos de los libros, la memoria de la estética de la ciudad completa, la memoria de los cuerpos de izquierda, la operación de corte y limpieza, sacar los murales, una serie de dispositivos completos, en los cuales se inserta y hay que entender la política de censura sobre los libros”.

Sigue leyendo: