.jpg) La matanza de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, puso de relieve el alto grado descomposición de la sociedad y el Estado mexicanos. Sacó a la superficie el alto grado de interpenetración entre el crimen organizado y el estado mexicano: entre los cárteles del narcotráfico, los gobiernos, los cuerpos policiacos, el ejército y los partidos políticos.

La matanza de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, puso de relieve el alto grado descomposición de la sociedad y el Estado mexicanos. Sacó a la superficie el alto grado de interpenetración entre el crimen organizado y el estado mexicano: entre los cárteles del narcotráfico, los gobiernos, los cuerpos policiacos, el ejército y los partidos políticos.Como dice el padre Solalinde, defensor de migrantes, “lo que vivimos en México es muyserio (…) Ayotzinapa fue la foto que pudimos tomarle al Estado acerca de su actuar (Sin Embargo, 2015)”.

Esa foto de los hechos de Ayotzinapa, así como de Michoacán, entre muchos otros que han aflorado en varios de estados de la República, obliga a reflexionar sobre la naturaleza del estado mexicano actual. En particular, pone en el centro del debate la cuestión de hasta qué punto el estado mexicano es, o está en vías de convertirse, en un “narcoestado”. Se trata de asunto de un asunto de fondo muy complejo, que por supuesto no pretendo dilucidar en esta breve nota. Tan sólo se exponen algunos elementos queayuden a ilustrar tal hipótesis.

Para entender los cambios ocurridos en el estado mexicano durante las últimas tres décadas habría que empezar recordar que en este periodo ha regido un modelo de desarrollo neoliberal, que sustituyó el anterior modelo de sustitución de importaciones. Con el ascenso y consolidación del neoliberalismo se modificó radicalmente no sólo la estrategia económica, sino que se cerró el ciclo de los regímenes de la revolución. Recuérdese que el mismo expresidente de la República, José López Portillo, calificó su sexenio como el último de la Revolución Mexicana.

El modelo neoliberal es un régimen de acumulación fundamentalista de mercado, orientado hacia fuera basado en la exportación de manufacturas y de productos primarios, principalmente petróleo y minerales. En cuanto a su financiamiento, se trata de un régimen sustentado en el ahorro externo, y en la cual las políticas macroeconómicas se orientan, fundamentalmente, a favorecer los intereses del capital monopolista-financiero.

Al instaurarse el modelo neoliberal, sus promotores plantearon que al abrirse la economía al exterior, al desregularse y privatizar los activos públicos, la economía recobraría su capacidad de crecimiento, crearía empleos suficientes y de mayor calidad, se elevarían los salarios reales y se eliminaría la pobreza. La realidad de los últimos treinta años nos muestra un escenario totalmente opuesto. El modelo no ha generado crecimiento, sino estancamiento crónico (2.4% de crecimiento promedio anual del PIB); no crea casi empleos formales, sino que alimenta el desempleo, la informalidad y la migración hacia Estados Unidos; los salarios reales han decrecido 70% desde 1982; y la pobreza, que se ha tratado de paliar con programas de subsidios focalizados, afecta casi el 70% de la población mexicana, y una parte de ese franja pobre vive en condiciones de hambre. Mientras tanto, los más ricos se han enriquecido como nunca bajo el neoliberalismo. Los más acaudalados destacan en la listas de los mayores millonarios del planeta.

El neoliberalismo en vez de crear un sistema productivo más homogéneo e integrado, acentuó la heterogeneidad estructural; destruyó cadenas productivas, provocó desindustrialización y aniquiló la agricultura tradicional. El modelo neoliberal es un modelo concentrador del ingreso y excluyente que rompe el tejido social. La exclusión social es el caldo de cultivo de las actividades delincuenciales y la base de reclutamiento del crimen organizado.

La instauración del modelo no significó solamente una modificación de la estructura económica del país, sino que implicó una recomposición de las clases sociales, tanto dominantes como subordinadas. En particular, significó una restructuración del bloque en el poder y de su fracción hegemónica. Desde antes del neoliberalismo, por lo menos desde finales de la década de los sesenta, una reducida oligarquía financiera dominaba la economía y era la fracción hegemónica del bloque en el poder. Su conformación era consecuencia del intenso proceso de concentración y centralización de capital y detransnacionalización que experimentó la economía mexicana al final de la etapa de la industrialización sustitutiva. Alonso Aguilar llegaba a la conclusión de que el núcleo del poder económico se concentraba en no más de un millar de familias. Su inmenso poder económico aseguraba su hegemonía en la definición de la política en el seno del Estado (Aguilar y Carrión, 1975).

.jpg) El modelo neoliberal introdujo modificaciones importantes en la composición de la clase dominante y de la propia oligarquía. El Consenso de Washington implicó en elterreno político, una alianza estrecha entre el capital monopolista-financiero de los centros y las elites internas de la periferia, con el objeto de desplegar la globalización. En la década de los ochenta, varios de los grandes grupos económicos mexicanos, así como las empresas transnacionales que operaban en el país fundamentalmente para el mercado interno,lograron reconvertir sus empresas y orientarlas hacia el mercado externo. Nuevos segmentos se integraron a la oligarquía y se instalaron en la cúspide del poder. El procesode privatización de empresas estatales y paraestatales [acumulación por desposesión como le llama D. Harvey (2003)], impulsado grandemente durante la administración de Salinasde Gortari, favoreció el proceso de recomposición de la oligarquía mexicana. La “nuevaoligarquía” se insertó, principalmente, en la banca, en las telecomunicaciones y en losmedios masivos de comunicación. Nuevos jerarcas (Carlos Slim, Roberto Hernández,Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas Pliego, Larrea, González Barrera, etc.) se incorporarona la lista de los superpoderosos.

El modelo neoliberal introdujo modificaciones importantes en la composición de la clase dominante y de la propia oligarquía. El Consenso de Washington implicó en elterreno político, una alianza estrecha entre el capital monopolista-financiero de los centros y las elites internas de la periferia, con el objeto de desplegar la globalización. En la década de los ochenta, varios de los grandes grupos económicos mexicanos, así como las empresas transnacionales que operaban en el país fundamentalmente para el mercado interno,lograron reconvertir sus empresas y orientarlas hacia el mercado externo. Nuevos segmentos se integraron a la oligarquía y se instalaron en la cúspide del poder. El procesode privatización de empresas estatales y paraestatales [acumulación por desposesión como le llama D. Harvey (2003)], impulsado grandemente durante la administración de Salinasde Gortari, favoreció el proceso de recomposición de la oligarquía mexicana. La “nuevaoligarquía” se insertó, principalmente, en la banca, en las telecomunicaciones y en losmedios masivos de comunicación. Nuevos jerarcas (Carlos Slim, Roberto Hernández,Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas Pliego, Larrea, González Barrera, etc.) se incorporarona la lista de los superpoderosos.La fracción hegemónica del poder en México está integrada por los dueños de los grandes grupos monopolistas nativos con intereses entrelazados en la industria, el comercio, las finanzas y los servicios; por los propietarios de los medios masivos de comunicación en la televisión, la radio y los grandes diarios nacionales y regionales; y por los altos jerarcas de las Iglesias y el Ejército, y también, por qué no decirlo por los grandes capos del narcotráfico.

Con el neoliberalismo se registró un ascenso vertiginoso de las actividades del narcotráfico, el cual aparece ahora implicado en el crimen de estado de Ayotzinapa. La desregulación y la apertura externa facilitaron sus tareas tanto nacionales como internacionales. No es que el narco no existiera antes, pero no tenía los alcances de ahora.

Bajo el neoliberalismo, el narcotráfico creció y se convirtió en un negocio trasnacional. México se convirtió en uno de los centros mundiales del narcotráfico. De intermediarios de los cárteles colombianos, los narcos mexicano desplazaron a estos como los principales productores e introductores de droga al mercado estadounidense y europeo. No es un accidente que por varios años el Chapo Guzmán apareciera en las listas de Forbes como uno de los principales millonarios de México, al lado de Slim y demás oligarcas que aparecen en ellas.

En contra de los que se postula en los medios oficiales, el crimen organizado no es un poder externo que acecha desde fuera al poder político y que lo infiltra. En mi opinión, los lazos entre crimen organizado, empresariado y estado son, desde hace varios años, una estructura orgánica, como lo revelan con todo su dramatismo los acontecimientos de Ayotzinapa, de Michoacán o de Tamaulipas. Hay una ensambladura entre los intereses del narco, de los capitalistas privados y los distintos segmentos del aparato de estado. En otras palabras, el crimen organizado opera tanto en la sociedad civil, como en la sociedad política. Como ya se dijo, los capos son grandes empresarios trasnacionales que operan con una lógica capitalista y que necesitan del sistema financiero –un baluarte central del poder oligárquico – parar lavar sus ingresos. No se quiere decir con esto que todos los empresarios son narcos, o que todos los políticos o todos los miembros de los partidos políticos pertenecen al crimen organizado, sino que la imbricación de intereses entre los distintos segmentos del poder económico y político (incluyendo los de narco) tiene un carácter estructural, razón por la cual el concepto “narcoestado”, si bien a veces se sobredimensiona o se caricaturiza, apunta a un elemento inescapable de la realidad mexicana y explica la magnitud del desastre nacional, con todos sus lacras: corrupción desmedida, impunidad, descomposición del tejido social y represión crónica

La oligarquía mexicana y el Estado mexicano son cada vez más dependientes de los Estados Unidos. La primera es crecientemente una oligarquía rentista, con una base de acumulación de capital cada vez más débil, que actúa, en gran medida, como gestora de los intereses trasnacionales. Y el Estado que había mantenido cierta autonomía hasta el ascenso del neoliberalismo, selló la sumisión al vecino del Norte desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El proceso de subordinación hacia el poder hegemónico estadounidense continúo con la firma del Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). El ASPAN no fue solamente un mecanismo para impulsar la integración económica de América del Norte, sino también un espacio para definir políticas en materia de seguridad regional en función de los intereses globales de Estados Unidos. Dos objetivos destacan en el ASPAN: la lucha contra los enemigos externos, llámense terroristas o narcotraficantes; y la contención de la migración hacia Estados Unidos proveniente de México, Centroamérica u otros países, tarea en la cual, México, como ruta de paso de los migrantes, asume la responsabilidad de atajarla en su territorio.

Con la llegada de Felipe Calderón al gobierno, después de unas elecciones cuestionadas por fraudulentas y falto aquél de legitimación interna, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico y sacó al ejército de sus cuarteles para encabezar esa guerra y subordinó ésta a la estrategia global estadounidense contra el terrorismo internacional. Con ello se asumió que la lucha contra el narcotráfico es equivalente a la lucha contra el terrorismo, lo que permite a las policías y agencias de seguridad de Estados Unidos operar en territorio mexicano.

Desde los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos estableció como uno de sus objetivos en la lucha contra el “terrorismo” en la región, el crear un “perímetro de seguridad de América del Norte”, con lo cual los territorios de Canadá y de México se consideran como espacios integrantes de su seguridad nacional. Para este fin se creó en 2002 el Comando de del Norte, cuya misión es vigilar las vías de acceso aéreo, terrestre y marítimas de Estados Unidos, Canadá y México y se reorganizó el Mando Norteamericano de Defensa (NORAD, por sus acrónimos en inglés). Con la nueva doctrina de seguridad y basado en la experiencia contrainsurgente adquirida en Afganistán e Irak, el Comando del Norte reconoce su trabajo conjunto con el ejército mexicano:

“Trabajamos con las fuerzas armadas de México enfrentándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada”.

Por ende, la tarea central del Comando consiste en “adiestrar las fuerzas armadas de México en áreas específicas, necesarias […] para transformar a los militares (mexicanos) de una fuerza convencional, diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles (citado en Jóvenes en Emergencia, 2014:9)”.

Este es el contexto estructural, descrito brevemente en esta nota, en el que se produce la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20,000 desaparecidos reconocidos por el gobierno: una economía estancada y excluyente; una oligarquía rentista y dependiente del exterior, que constituye el centro del poder económico y político; un crimen organizado estructuralmente entrelazado con tal poder; y un estado débil, disminuido en 30 años de neoliberalismo, militarizado, corrupto y subordinado a los intereses y estrategias del imperialismo estadounidense.

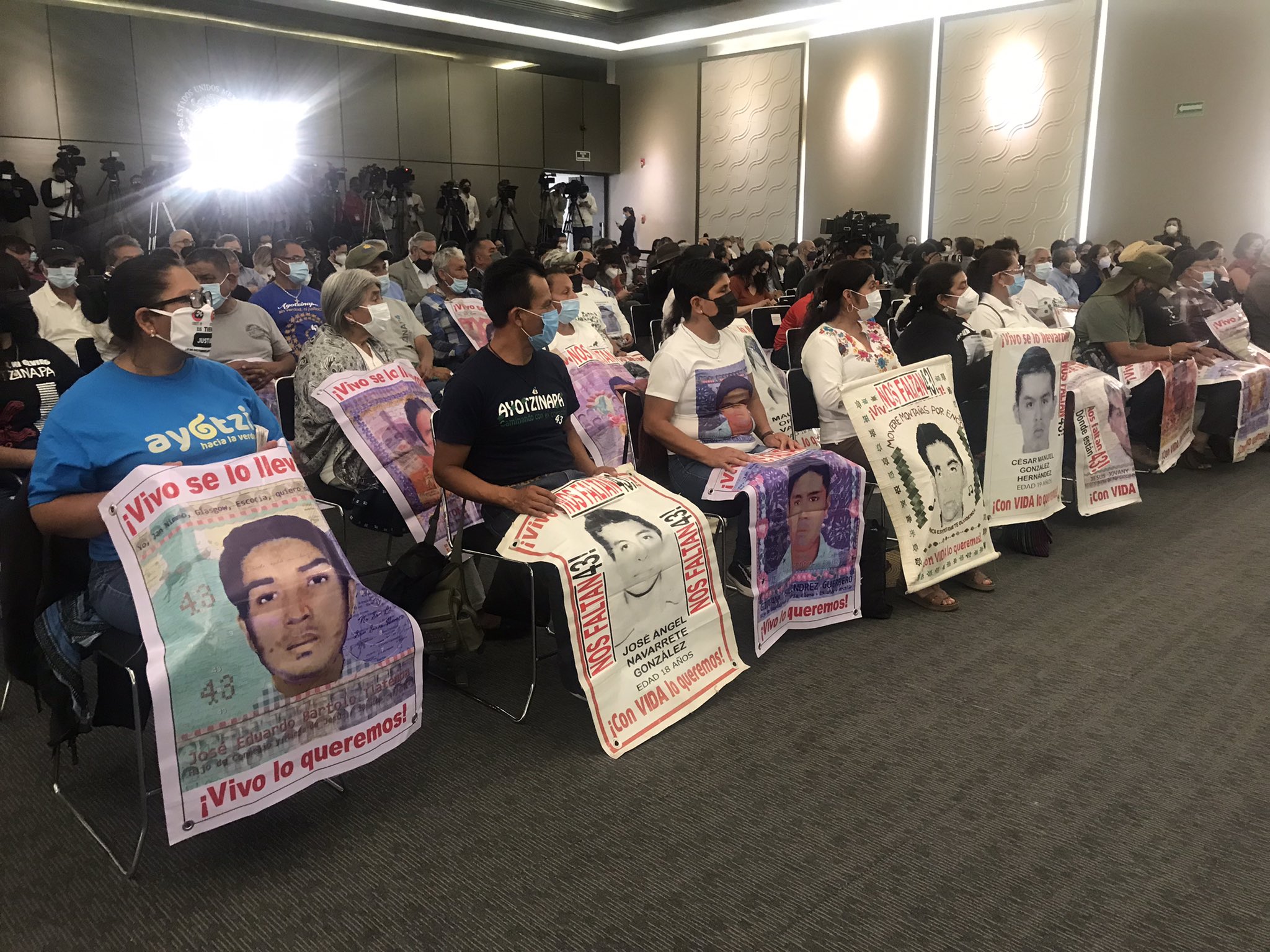

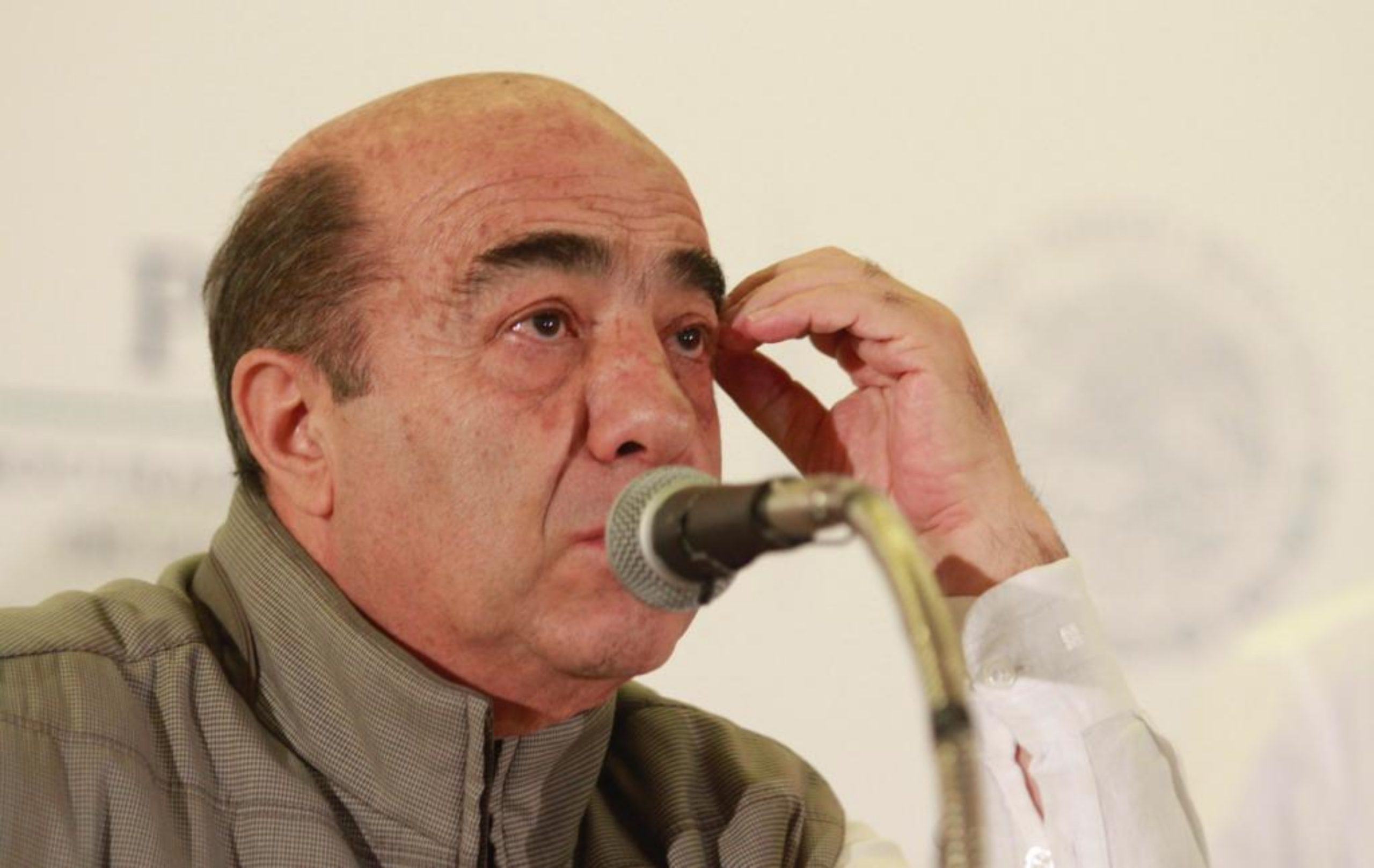

.jpg) Ayotzinapa es no solamente la foto del Estado mexicano como dice Solalinde, sino que es – agregaría- un espejo fiel del complejo de intereses en que se asienta el poder económico y político en México. El gobierno federal intenta cerrar el caso Ayotzinapa y frenar la amplísima movilización popular y solidaridad internacional que se tejió a su alrededor. La supuesta “verdad histórica” presentada por el Procurador Murillo Karam en su última comparecencia pública sobre el tema, pretende presentar el caso como uno de secuestro, en vez de desaparición forzada. Pretende, asimismo negar que se trate de un crimen de Estado. En su versión, Abarca, un funcionario menor, municipal, ordenó la represión de los estudiantes y los entregó a un grupo del crimen organizado (Guerreros Unidos), el cual, presumiendo que los estudiantes estaban infiltrados por un grupo delincuencial rival (Los Rojos), decidieron su muerte e incineración.

Ayotzinapa es no solamente la foto del Estado mexicano como dice Solalinde, sino que es – agregaría- un espejo fiel del complejo de intereses en que se asienta el poder económico y político en México. El gobierno federal intenta cerrar el caso Ayotzinapa y frenar la amplísima movilización popular y solidaridad internacional que se tejió a su alrededor. La supuesta “verdad histórica” presentada por el Procurador Murillo Karam en su última comparecencia pública sobre el tema, pretende presentar el caso como uno de secuestro, en vez de desaparición forzada. Pretende, asimismo negar que se trate de un crimen de Estado. En su versión, Abarca, un funcionario menor, municipal, ordenó la represión de los estudiantes y los entregó a un grupo del crimen organizado (Guerreros Unidos), el cual, presumiendo que los estudiantes estaban infiltrados por un grupo delincuencial rival (Los Rojos), decidieron su muerte e incineración.La desaparición forzada de los normalistas contiene todos los elementos de un crimen de estado. Aunque Abarca y su esposa, se les califique de funcionarios menores, eran parte innegable del aparato estatal. Su vinculación con el crimen organizado era conocida desde tiempo atrás y, sin embargo, las autoridades federales nunca actuaron en consecuencia. La región de Iguala no es un espacio menor de las actividades del narcotráfico, pues allí se produce el 98% de la amapola mexicana, la cual se introduce como heroína a Estados Unidos y otros mercados (Ibíd: 4). Las autoridades estatales de Guerrero, comenzando por el exgobernador Aguirre, no han sido investigadas ni citadas a declarar. Al ejército mexicano se le exculpa de su participación en los hechos, no obstante que diversas evidencias señalan su presencia en los acontecimientos.

Difícilmente puede aceptarse la tesis de que el crimen de Iguala fue el resultado de una confusión. La persecución y hostigamiento de los estudiantes normalistas es de larga data. El proyecto gubernamental de cierre de las normales rurales, también. La desaparición y eventual asesinato de los jóvenes normalistas testimonia un alto grado de clasismo y racismo de parte de quienes decidieron la represión. Quizá se pensó que los normalistas podían ser eliminados sin un costo político alto, porque eran hijos de campesinos pobres, eran indígenas y, por añadidura, eran radicales de izquierda. Vamos, eran excluibles y desechables. La decisión ́de desaparecerlos, constituyó un grave error, pues levantó una amplia movilización ciudadana, la que puso en cuestionamiento no sólo al gobierno de Peña Nieto, sino al mismo sistema político mexicano.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar Alonso. y Jorge Carrión (1975). La burguesía, la oligarquía y el estado. México, Editorial Nuestro Tiempo, 3a. Edición.

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford, Oxford University Press. Sin Embargo (2015). “Debemos ser abiertamente subversivos y decirle al sistema ‘no te queremos”: 22 de enero. www.sinembargo.mx

Jóvenes en Emergencia (2014) “Ayotzinapa y Tlatlaya. Geopolítica, ocupación del país y terrorismo de Estado”

Arturo Guillén

Profesor – Investigador del Departamento de Economía la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Profesor del “Posgrado en Estudios Sociales, Línea Economía Social” de la misma Universidad. Coordinador General de la Red de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado (www.redcelsofurtado.edu.mx ). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. E-mail:[email protected]

via Alainet